|

Maggio 2008 Mercoledì 14 Visita a Tarquinia

Mattina: visita alla necropoli di Monterozzi con la dott.ssa Alessia Maggini.

La lunga collina dei Monterozzi, sede della principale necropoli di Tarquinia, costituisce uno dei complessi archeologici più straordinari dell’intera area mediterranea per la presenza di centinaia di tombe dipinte; nel 2004 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

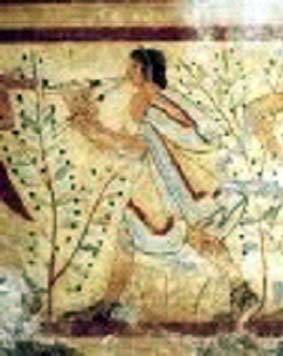

L’uso di decorare con pitture le camere sepolcrali è presente in numerosi centri etruschi ma è solo a Tarquinia che il fenomeno assume dimensioni così ampie e continuate nel tempo: esso è infatti attestato dal VII al III a.C., praticamente per tutta la durata della vita della città . Le tombe dipinte costituiscono tuttavia una minima parte dei sepolcri cittadini, circa il 3% delle più di 6000 tombe ad oggi individuate: esse sono infatti espressione della classe aristocratica che sola poteva permettersi il lusso di affrescare i propri sepolcri. Si tratta di camere ipogeiche scavate nel banco di roccia ed accessibili tramite corridoi in discesa (dromoi); la dimensione e la planimetria variano a seconda della cronologia: la maggior parte dei sepolcri di età arcaica e classica consiste in un unico ambiente quadrangolare, con soffitto a doppio spiovente, ed è destinato alla sepoltura della sola coppia maritale (pater e mater familias); in epoca ellenistica la camera sepolcrale ospita invece tutto il clan gentilizio e gli ambienti assumono quindi dimensioni anche grandiose con pilastri a sostegno del soffitto piano.

La scoperta delle prime tombe dipinte risale al Rinascimento e ad oggi, si conoscono circa 200 sepolcri affrescati ma di molti di essi si è persa l’esatta ubicazione, mentre, altri furono reinterrati dopo la scoperta ritenendo all’epoca di preservarne al meglio, in tal modo, la decorazione dipinta; al momento sono accessibili circa 60 ipogei. Le pitture delle tombe sono particolarmente significative perché costituiscono lo specchio fedele della vita e della morte degli Etruschi e della loro concezione dell’aldilà. Nei sepolcri più antichi la decorazione interessa solo i frontoncini della pareti corte ma dalla seconda metà del VI sec.a.C. le pitture coprono ormai tutte le pareti delle camere sepolcrali con grandi scene figurate che alludono alla vita e alla morte dei defunti: cacce, banchetti allietati da musiche e danze, celebrazioni di congedo dal morto con i giochi funebri in onore del defunto. A partire dalla seconda metà del V sec a.C. appaiono i primi segni di una nuova concezione della morte, di tipo ellenizzante e con richiami ad un aldilà popolato di demoni mostruosi e di personaggi della mitologia greca. Il numero dei sepolcri dipinti diminuisce quando Tarquinia entra a far parte dell’orbita politica romana e alla fine del III sec.a.C. se ne contano ormai solo pochi esemplari. Il settore di necropoli aperto al pubblico, la cosiddetta necropoli del Calvario, è situato nella parte occidentale del colle dei Monterozzi , non distante dalla città medioevale e moderna L’area del Calvario, nota fin dall’ottocento per la presenza di un importante gruppo di tombe affrescate, negli anni ’60 del novecento fu interessata dalle prospezioni geofisiche della Fondazione Lerici del Politecnico di Milano che individuarono nel sottosuolo più di un migliaio di tombe a camera , una cinquantina delle quali con tracce di decorazione dipinta.Attualmente al Calvario sono accessibili una ventina di sepolcri segnalati in superficie da manufatti moderni ( le c.d. “casette”) indispensabili per impedire alle acque piovane di penetrare , attraverso il dromos, all’interno della camera dipinta. La Soprintendenza li sta attrezzando progressivamente nel tempo per consentirne la pubblica fruizione: si provvede a tale scopo all’installazione di barriere trasparenti all’ingresso della camera funeraria che –isolando l’ambiente dipinto- impediscono che al suo interno si verifichino quegli sbalzi di temperatura e umidità dovuti alla presenza dei visitatori e che sono tra i maggiori fattori di degrado della pellicola pittorica. I sepolcri attualmente aperti al pubblico (2006) sono 15 e tra questi vi sono alcuni degli ipogei più famosi ( tomba della Caccia e della Pesca, tomba delle Leonesse, tomba dei Leopardi, tomba del Cacciatore, tomba dei Giocolieri etc).

http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Etruschi/Tarquinia-monterozzi.html

Pomeriggio: visita del Museo Archeologico Nazionale con il prof. Marco-Leopoldo Ubaldelli

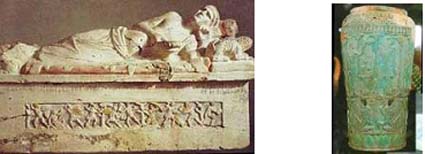

Il museo fu istituito nel 1924 riunendo le raccolte Bruschi e Comunale e si è arricchito del materiale in seguito rinvenuto nell’area della città e della necropoli. Ha sede nel Palazzo Vitelleschi, edificio di architettura gotico-rinascimentale innalzato per volere del cardinale Giovanni Vitelleschi nel 1436-39 e completato nel 1460-90. Al pianterreno sono conservati materiali lapidei, in particolare i lastroni a scaletta, i rilievi e i sarcofagi. Al piano nobile sono collocati materiali provenienti dai corredi funerari e da stipi votive, in particolare ceramiche, bronzi, terrecotte, monete e gioielli, ordinati cronologicamente e per tipologie: dal protovillanoviano al periodo ellenistico con una significativa presenza di ceramica greca (corinzia, ionica e soprattutto attica). Al secondo piano c’è una esposizione permanente dedicata agli ultimi ritrovamenti (in particolare dal santuario dell’ “Ara della Regina” e dal porto di Gravisca) e in un’altra sezione sono conservati i dipinti strappati da quattro tombe della necropoli di Monterozzi (Tomba del Triclinio, Tomba delle Bighe, Tomba delle Olimpiadi, Tomba della Nave).

http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Etruschi/Tarquinia-museo.html

Tarquinia – la città

Il più grande museo di Tarquinia è la città stessa, con il suo territorio e le quattro città che nel tempo vi sono sorte e si sono evolute: l’etrusca Tarchna, l’emporio greco e poi romano di Gravisca, l’altomedievale Cencelle, la medievale Corneto.

Prima e più importante è la città etrusca con la sua necropoli. Prima, perché data a tremila anni fa; più importante per il ruolo guida nella civiltà, cultura e religione etrusca. Ma anche per il contenuto artistico che ci tramanda. La necropoli di Tarquinia, con le sue circa 200 tombe dipinte, è unica fra quelle etrusche fin dall’antichità. Per l’apporto degli artisti greci, forse transitati dall’emporio di Gravisca, per l’interscambio culturale con la coeva ceramica attica, e magari anche per la pietra locale, il chiaro macco su cui i dipinti risaltavano. Le pitture delle tombe,

oltre che ammirabili dal punto di vista artistico, documentano miti,

tradizioni, personaggi e clan familiari. Il loro essenziale complemento

è nelle opere raccolte nel Museo Nazionale Archeologico Tarquiniense,

che ha sede nel Palazzo Vitelleschi. Gli oggetti quotidiani

come il vasellame, gli attrezzi, le armi, gli ornamenti, gli ex-voto, ci

parlano della loro vita, del lavoro, dei rituali, della tecnologia di

cui gli etruschi si sono serviti. Nel salone delle feste,

al piano nobile del palazzo, sono esposti alcuni dei capolavori ceramici

greci ed etruschi: il grande vaso di Nikosthenes (V sec. a.C.), l’anfora

di Phintias (fine del VI sec. a.C.). Nel Museo di Tarquinia ci si può perdere nell’ammirare i buccheri ed i vasi corinzi e attici, seguendo, fra i tanti, il filo logico prescelto; quello dell’evolvere della tecnica d’esecuzione o delle tipologie vascolari. Oppure seguirli per tema: vasi ispirati al quotidiano o al divino, ai giochi atletici, ai miti greci, all’erotismo, ecc. L’interesse può invece focalizzarsi sui reperti più antichi, i cosiddetti villanoviani o dirigersi verso quelli più tardi, di epoca etrusco-romana; può concentrarsi sugli affreschi delle quattro tombe (del Triclinio, della Nave, delle Olimpiadi e delle Bighe), distaccati ed esposti nelle sale del secondo piano o verso la collezione dei cippi e marmi, oppure soffermarsi sugli ori, i monili, le pietre. Importante sono l’àncora con dedica del ricchissimo armatore greco Sostratos e gli Elogia Tarquiniensia della famiglia Spurinna. Interessanti, le enigmatiche figurine femminili in bucchero e le armature. Ma nessuno potrà in alcun caso trascurare il famoso gruppo fittile dei Cavalli Alati, modellati in terracotta così fine da sembrare oro, che decorava il frontone del grande tempio dell’Ara della Regina.

|

Ognuna di loro ha avuto

il suo momento di gloria ed ha lasciato una messe di ricordi.

Ognuna di loro ha avuto

il suo momento di gloria ed ha lasciato una messe di ricordi.