|

APRILE 2008 Giovedì 10 Ore 16.00 Dott.ssa Agata Aguzzi

Lo scavo di una abitazione tardo-imperiale a Cirene

Cirene: lo scavo della Casa 50

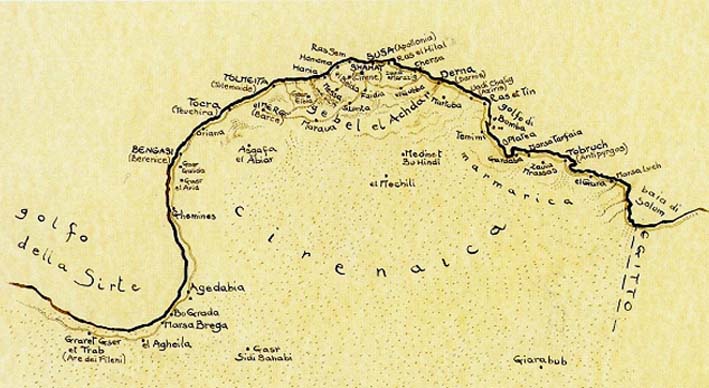

Cirene, antica città della regione che da essa ebbe il nome di Cirenaica, fra Egitto (ad Est) e la Tripolitania (ad Ovest). Sorge nella parte orientale della Libia, su un altopiano che in arabo è chiamato Gebel Akdar, ossia Montagna Verde. La Cirenaica si presenta isolata nei confronti dell’entroterra Africano, a causa del deserto che la circonda su tre lati, mentre a nord il mare la rende naturalmente aperta a comunicazioni, scambi e collegamenti con le genti provenienti dal mare, infatti, era conosciuta e frequentata, per fini commerciali, fin dal XIV sec. a.C. dalle popolazioni egee.

La fondazione (631-440 a.C.) Cirene, fu fondata da coloni greci dell’isola di Thera (Santorino), la data tradizionale della fondazione viene fissata al 631 a.C. Alla testa dei coloni, Aristotele Batto, personaggio di gran prestigio, mentre consultava la Pizia, si sentì ingiungere l’ordine di fondare una colonia in Libia.

Il periodo repubblicano(440-321 a.C.) e i Tolomei(321-96 a.C.) Questo periodo segna certamente il momento di maggior splendore per Cirene, accanto a cui assumono importanza le città di Barce, Tolemaide ed Eusperide. Cirene si arricchisce di edifici nel Santuario e nell’Agorà, celebri sono le vittorie dei cirenei negli agoni di Olimpia, Delfi e Nemea. Cirene da i natali a matematici, medici illustri, letterati e filosofi.

La romanizzazione (96-31 a.C.) Inizialmente il senato romano non mostrò grande interesse per questa regione. Nel 75 a.C. il Senato romano si decise a mandare in Cirenaica un magistrato che la governasse in nome di Roma, e a ridurne e regolarne la forma di provincia. La romanizzazione è lenta, graduale e lascia ampi margini di sopravvivenza alla cultura ed alle istituzioni del passato. Con Augusto è ancora concesso il diritto di scelte tra legge romana e quella locale.

La rivolta giudaica (115 d.C.) Il tumulto giudaico del 115 d.C. non determina lacerazioni politiche e distruzioni monumentali tali da richiedere un intervento più incisivo da parte del potere centrale. Traiano pone fine con durezza alla sommossa e Adriano si accinge alla ricostruzione, meritandosi il titolo di secondo fondatore. La ricostruzione fu imponente, impegnativa e difficile tanto che si prolungò per l’intero secolo.

L’inizio della decadenza, il terremoto del 262 d.C. Alla metà del III sec. d.C. in tutta la cirenaica appaiono segni evidenti di un declino inesorabile: numerosi edifici pubblici cadono in rovina, le iscrizioni relative alla vita pubblica diventano rare e il problema delle incursioni dei popoli del deserto torna a farsi sentire. Ad aggravare la situazione interviene il terremoto del 262 d.C. che devastò la cirenaica, ma con l’imperatore Claudio II (268-269 d.C.) si avrà una nuova ricostruzione della città sotto il nome di Claudiopolis, nome effimero che non ricomparirà mai più.

Il terremoto del 365 d.C. e la conquista araba Un secondo colpo gravissimo viene inferto nel 365 d.C. da un terremoto ancora violento, che, come ricorda Libanio nelle Orazioni (18.291-93), fa tremare la terra “…come un cavallo le fa scrollare di dosso…tutte le città della Libya”. Trasformazioni profonde si sono ormai determinate nel tessuto sociale. La città di Cirene riesce ancora svilupparsi in maniera organica riadattando gli spazi della città romana, soprattutto lungo l’asse di fondovalle che la congiunge al mare da un lato e dall’altro all’entroterra. L’edilizia sacra pagana viene a cessare completamente. Il cristianesimo prende possesso degli antichi santuari e fa fiorire una fitta schiera di basiliche, definendo così nuovi punti d’incontro per la popolazione, religiosi ma soprattutto sociali ed economici. Vengono rafforzate le difese, grazie anche a Giustiniano, ma queste fortificazioni non resistono di fronte alla avanzata del 642 d.C., degli arabi, che con oculata strategia si pongono a sostegno di numerose comunità monofisite locali, represse dalla chiesa ortodossa ufficiale. Queste invasioni determinano la divisione della cirenaica da Costantinopoli.

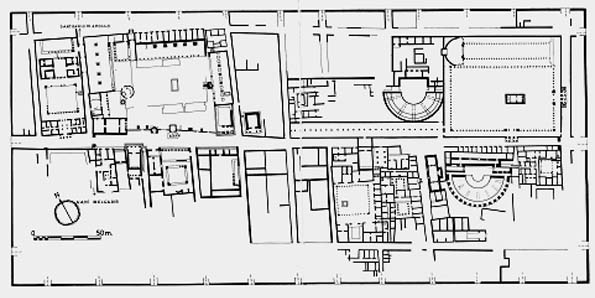

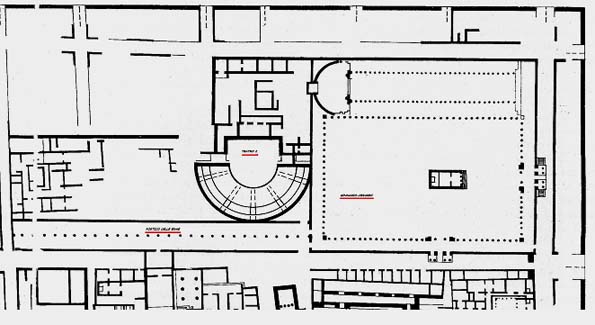

Lo scavo Il lavoro che qui si va a presentare riguarda lo scavo stratigrafico effettuato all’interno di un ambiente di una casa di fine età imperiale, precisamente la “Casa 50” situata sull’Agorà di Cirene. L’area dell’Agorà di Cirene è un’area pubblica per eccellenza. Nel III-IV secolo d.C. su gran parte di quest’area, come avvenne in numerose altre città greche, sono state costruite dimore residenziali. L’Agorà fu la prima ad essere frazionata a favore di una edilizia residenziale non sempre importante. Il nome “Casa 50” è stato dato, non perchè la casa in questione sia la cinquantesima casa scavata dall’inizio dei lavori della Missione Archeologica Italiana a Cirene in Libia, ma per differenziarla dalle altre, che sono nell’area della platea inferiore dell’Agorà e che come numerazione utilizzano i numeri romani con ordine crescente.

Le precedenti case documentate nell’Agorà di Cirene sono state scavate nei primi anni del secolo scorso, nel 1915, quando l’area della platea inferiore dell’Agorà fu oggetto di sterro da parte dei militari italiani di stanza nella zona. I militari ebbero il permesso di eseguire ricerche di superficie per reperire materiale che potevano servire a scopo difensivo, lasciando che lo scavo vero e proprio dello strato, definito, “sicuramente archeologico” avvenisse in un secondo momento, quando le necessità militari lo avessero permesso. Considerando che lo strato “sicuramente archeologico”, si trovava a poca profondità dal piano di campagna, all’incirca – m 0,80 - 1,50, la raccolta del materiale a scopo difensivo da parte dei militari italiani, ha avuto come conseguenza l’asportazione di uno spesso strato di humus , l’annullamento totale degli strati superficiali e la raccolta del materiale più importante ancora conservato in superficie, questi non valutarono che anche le murature che stavano demolendo fossero da considerare materiale archeologico. Infatti queste case, nelle prime notizie sui lavori di scavo, spesso sono state considerate, come case bizantine, case militari o piccole stanze di fortuna, senza dargli nessuna importanza. Dopo il primo conflitto mondiale, nel 1929, vennero ripresi i lavori, e in previsione della riscoperta della città “antica”, le case “bizantine” che occupavano la platea inferiore dell’Agorà, vennero quasi tutte completamente smantellate. Ecco perché ad oggi non rimangono tracce significative delle fasi di vita più tarda nell’area dell’Agorà, e perché anche in seguito a scavi stratigrafici è difficile trovare riscontri dei dati. Quando, dopo il secondo conflitto mondiale, alla fine degli anni cinquanta, sotto la direzione scientifica di Sandro Stucchi prima, e in tempi recenti, di Lidiano Bacchielli, sono stati ripresi i lavori di scavo dalla Missione Archeologica Italiana, la documentazione raccolta è enorme in quanto a quantità, ma non di grande interesse riguardo al problema cronologico della fase più tarda della vita a Cirene. I saggi di scavo eseguiti negli anni dal 1957 al 1970, in relazione ai vari monumenti della platea inferiore dell’Agorà, furono rivolti in gran parte alla definizione cronologica dei monumenti stessi. Saggi indirizzati essenzialmente a definire cronologicamente monumenti di età greca o romana. Si sono privilegiati gli strati più bassi, quelli in relazione alle fondamenta dei monumenti, mentre gli strati superficiali hanno avuto minor peso sia per la raccolta dei dati, sia per l’affidabilità dei reperti stessi. Inoltre la conoscenza approssimativa di alcune classi ceramiche ha fatto si che la documentazione relativa alle fasi più tarde sia poca e poco affidabile. Nella documentazione relativa alle case, si nota come queste siano state studiate tenendo conto delle loro strutture murarie, di come si sono sviluppate nei diversi ambienti e di come si sono inserite in edifici preesistenti, restituendo una descrizione legata ad un semplice susseguirsi di ambienti ed edifici. La loro datazione è basata su dati stratigrafici murari, piuttosto che sulla cultura materiale, infatti i materiali editi, sono molto scarsi, ci si limita a qualche raro frammento ceramico rinvenuto nei saggi, proponendo invece il considerevole materiale bronzeo e argenteo rinvenuto durante i lavori di sterro nei primi anni del secolo scorso. Il materiale bronzeo e argenteo, rinvenuto sul pavimento delle case più grandi e importanti costruite sull’Agorà, è accuratamente descritto ma non viene datato. Quindi molti dati vengono a mancare, anche perché essendo già state sterrate precedentemente i materiali rinvenuti e conservati nel deposito della Missione Archeologica non hanno riscontri stratigrafici, sono decontestualizzati, rendendo così difficile un lavoro di studio sistematico. Con questo primo saggio di scavo, all’interno di un ambiente di una casa della fine dell’età imperiale, analizzando i dati ricavati dallo scavo stratigrafico, le strutture trovate, i materiali rinvenuti, si propone di iniziare a far luce su uno dei problemi più dibattuti riguardanti la storia della antica città di Cirene, quello della fase tarda, datata essenzialmente attraverso la lettura diacronica dei monumenti e l’interpretazione delle fonti scritte. Sulle ultime fasi di vita di una casa costruita in un periodo di disagio utilizzando strutture già esistenti e inserendosi in edifici pubblici non più utilizzabili come tali perché hanno perso la loro funzione pubblica, modificandone così la destinazione d’uso in aree ancora vitali.

Il saggio di scavo realizzato in questa parte dell’ambiente della “Casa 50” ha evidenziato diverse problematiche legate a questa struttura che si lega a molte altre in quest’area e nell’area del Cesareo. E’ ipotizzabile che la casa si sia impiantata all’interno del Portico delle Erme in seguito al terremoto del 262 d.C., come è stato supposto per le case della vicina Agorà, e sia vissuta almeno fino al successivo terremoto del 365 d.C., che ne avrebbe decretato la fine. Questo ambiente s’insedia all’interno del Portico delle Erme in seguito al terremoto del 262 d.C. dopo che questo ha perso la sua funzione originale di edificio pubblico, cioè quella di Xystòs del Ginnasio, e anche quella successiva di doppia via porticata. Costruendo l’ambiente, e di conseguenza la casa, venne sfruttato appieno lo spazio del Portico, almeno quello non completamente danneggiato dal sisma. Realizzando la casa viene sfruttato il muro sud del Portico come muro perimetrale, il piano pavimentale del Portico come piano pavimentale dell’ambiente, quindi la struttura viene utilizzata nella sua interezza, e vista la notevole altezza del Portico è possibile ipotizzare anche un secondo piano per la casa. Quindi l’ambiente, e conseguentemente la casa, s’impianta in un edificio che non è stato abbandonato perché danneggiato dal terremoto, ma è stato abbandonato perché ha perso la sua funzione principale. Come avviene nell’attiguo Cesareo, e nell’adiacente Teatro 2, nei quali s’impiantano numerose case e botteghe sfruttando l’ampio piazzale del quadriportico del Cesareo, e l’orchestra e l’area della scena del Teatro creando un intero quartiere di case e botteghe impiantate in edifici pubblici preesistenti, che hanno ormai perso la loro funzione pubblica, sfruttandone al meglio le strutture murarie e modificandone la destinazione d’uso, adattandosi alle nuove esigenze della popolazione e riadattando gli spazi. Con questa trasformazione gli edifici che erano stati costruiti ad uso pubblico, passano ad essere utilizzati ad uso privato, ma un utilizzo privato non sempre di tipo residenziale, ma anche di tipo artigianale. I materiali rinvenuti durante lo scavo ci hanno permesso da una parte di fissare una cronologia di massima per la casa e dall’altra di ipotizzarne una funzione diversa da quella residenziale. La ceramica e le monete trovate nello strato IV, lo strato relativo all’ultima fase di vita, coprono un arco cronologico che va dalla metà del III secolo d.C. alla metà del IV secolo d.C., cronologia coincidente con il periodo di vita della città compreso tra i due sismi, quello del 262 d.C. e quello del 365 d.C. Grazie ai materiali rinvenuti durante lo scavo e appartenenti alla fase di vita della casa, l’ambiente è stato identificato come un ambiente di servizio di una casa di ceto sociale medio, o forse, più probabilmente come una bottega, a giudicare dalla presenza dei dolia e del grosso imbuto. Una destinazione artigianale dell’ambiente perfettamente compatibile con altre botteghe identificate nell’area adiacente fra cui il cosiddetto Atelier di lucerne del Cesareo. D’altra parte la presenza di botteghe ci consente di sottolineare come probabilmente in questo periodo l’area dell’Agorà aveva perso la sua funzione pubblica diventando invece area residenziale e artigianale.

_________________________________________________________________

Agata Aguzzi è una giovanissima archeologa che vanta già una notevole esperienza maturata in numerose attività di scavo, di catalogazione reperti e di allestimenti museali.

Nata a Cagli, ha qui

conseguito il diploma di maturità presso l’Istituto Statale d’Arte G.

Lapis, dove ha frequentato la sezione di architettura e arredamento, ha

appreso le tecniche per l’esecuzione di rilievi architettonici, nonché

l’utilizzo degli strumenti adeguati per realizzarli.

In seguito, presso l’Università degli Studi di Urbino, si è laureata in Scienze dei Beni Culturali percorso: Storia, conservazione e promozione dei beni archeologici, con una tesi sperimentale eseguita all’estero in Archeologia Medievale “Cirene: Lo scavo della Casa 50”. Relatore Prof.ssa Anna Lia Ermeti, Correlatore Prof. Mario Luni. Ha inoltre partecipato al corso tenuto dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, dall’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Storia dell’Architettura e restauro delle strutture architettoniche e Dipartimento di Costruzioni, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e dal Servizio Beni Archeologici della regione Autonoma Valle d’Aosta, dal titolo: Lo scavo Archeologico la conservazioni dei manufatti architettonici allo stato di rudere in condizioni di emergenza.

Attività di scavo: Acqualagna in località Colombara (PU): ritrovamento di una villa rustica romana, oltre all’attività sul campo ha partecipato alle fasi successive di sistemazione del materiale archeologico. Sardegna: Monte Sirai, Sant’Antioco (CA). Oltre all’attività sul campo ha partecipato alle fasi successive di sistemazione del materiale archeologico. Direzione di sorveglianza archeologica richiesta dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche presso il cantiere della DATA Urbino (PU) Assistenza agli scavi nell’ambito della ripulitura delle fornaci site nella civile abitazione del sig. Carli Antonio, in Piobbico (PU) ; assistenza richiesta dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche. Direzione di scavo d’emergenza a Cagli (PU) in località la Rocchetta, in seguito a ritrovamenti di reperti archeologici rinvenuti durante i lavori di metanizzazione; sorveglianza richiesta dalla Soprintendenza Archeologica della Marche. Campagna estiva di scavo a Cirene (Libia). Direzione di scavo, in collaborazione con la Dott.sa Paola Assunta Casamassima e Dott. Massimiliano Cecconi, coordinata dalla Prof.ssa Anna Lia Ermeti e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, ad Urbania (PU), loc. Porta del Molino, riguardanti un butto di ceramica lungo un tratto di mura di cinta della città. Direzione di sorveglianza archeologica nella chiesa di Santa Croce Parrocchia San Nicolò in Palcano di Cantiano (PU), in seguito allo smontaggio del pavimento per effettuare il consolidamento delle fondazioni della chiesa. Sorveglianza richiesta dalla Soprintendenza Archeologica della Marche.

In collaborazione con la

Prof.sa Anna Lia Ermeti in località Pigno nel Comune di Cagli (PU) ha

eseguito lo scavo di alcune tombe altomedievali (VII secolo d.C.) Direzione di sorveglianza archeologica presso il cantiere dell’Abbazia di Maciano frazione di Pennabilli (PU). Sorveglianza richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche. Direzione di sorveglianza e scavo archeologico presso il cantiere del Duomo di San Leo (PU), sorveglianza e scavo richiesto dalla Soprintendenza Archeologica per i beni Archeologici delle Marche. Direzione di scavo archeologico all’interno del Vestibolo del Palazzo Comunale di Cagli Direzione dello scavo archeologico nel Castello di Donico autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (PU) Attività di catalogazione: Inventario, in collaborazione con la Dott.sa Paola Assunta Casamassima, e coordinato dalla Prof.ssa Anna Lia Ermeti, del materiale archeologico conservato presso i magazzini del Museo Archeologico di Cagli

Schedatura, in collaborazione

con al Dott.sa Paola Assunta Casamassima e coordinata dalla Prof.ssa

Anna Lia Ermeti, della collezione privata del Sig. Amatori Augusto di

Cagli (PU), donata ed esposta nei locali del Museo di Cagli. Su incarico del Comune di Cagli (PU), catalogazione e imballaggio del materiale depositato nel Museo Civico e nel deposito del Comune di Cagli (PU). Inventario di parte del materiale ceramico rinvenuto durante lo scavo in Urbania (PU) Via Porta del Molino (estate 2003). Su incarico del Comune di Cagli (PU) ha eseguito la catalogazione e l’imballaggio degli arredi e paramenti sacri presenti nella chiesa di S. Giuseppe in Cagli (PU). Allestimenti museali: In collaborazione con la Dott.sa Paola Assunta Casamassima e il Dott. Massimiliano Cecconi su coordinamento della Prof.sa Anna Lia Ermeti, allestimento di una piccola sezione dedicata alla ceramica all’interno della mostra de “ I della Rovere” nel Palazzo Ducale di Urbania (PU), ceramica rinvenuta durante lo scavo effettuato nell’estate 2003. Allestimento del museo Archeologico di Cagli (PU) in collaborazione con la Prof.sa Anna Lia Ermeti, responsabile scientifico del museo archeologico di Cagli, l’Amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologica delle Marche. Allestimento di una vetrina del nuovo ampliamento del museo Archeologico di Cagli (PU) Didattica: Relazione tenuta al Rotari Club di Cagli-Terra Catria e Nerone su alcuni frammenti ceramici rinvenuti durante la pulizia delle segrete del Palazzo Comunale di Cagli (PU). Lezione tenuta all’UNILIT di Cagli con argomento: La Ceramica post- classica rinvenuta nelle segrete del Palazzo Comunale di Cagli (PU). Lezione tenuta all’UNILIT di Cagli con argomento: “Cirene: Lo scavo della Casa 50”. Convegni: Partecipazione con relazione al convegno “L’utile e il Bello” svoltosi a Fossombrone (PU) sui reperti bronzei rinvenuti nelle campagne di scavo tenutesi in località San Martino del Piano di Fossombrone (PU). Pubblicazioni: Schede in: “I bronzi di Forum Sempronii, L’utile e il bello”, a cura di M. Luni, G, Gori, Urbino 2001.

|