|

Francesco Pucci, battezzato dal curato della Cattedrale don

Alessandro Blasi il 3 dicembre 1817, era figlio di Feliciano di

Vincenzo fu Girolamo Pucci e di Anna fu Sante Santarelli.

Della prima formazione di questo maestro cagliese poco è dato

sapere, anche se è logico supporre un iniziale tirocinio in

qualche bottega artigiana e forse in quella che appartenne a

Vincenzo Pucci visto che il nome di quest'ultimo, probabilmente

il nonno di Francesco, figura per taluni lavori di falegnameria

commissionati tra la fine del Settecento e i primi anni

dell'Ottocento dai conventuali di San Francesco di Cagli.

Nella formazione di Francesco Pucci si inserisce un ulteriore

elemento che dovette servirgli certo per affinare le conoscenze

e per mettere a maggior profitto i segreti di ottega già

appresi.

Nel

1850 grazie in particolare all'impegno dell'architetto

Michelangelo Boni, allievo del Valadier,

il

Comune di Cagli con la nomina di Belisario Simonelli da Perugia

avrebbe dato vita alla prima scuola locale a indirizzo artistico

professionale. La Scuola di Disegno di Cagli, che per l'anno

scolastico 1868-69 era munita di un ordinamento didattico

articolato in “1) Ornato e Figura; 2) Architettura e

Prospettiva; 3) Ornato in Plastica e Scultura", si sarebbe

trasformata nel 1881 nella "Scuola serale e domenicale di arte

applicata all'industria" (dedicata nel 1906 a Gaetano Lapis)

onde fornire "in un corso di tre anni l'insegnamento del disegno

con applicazioni ai lavori di ebanista, falegname, scalpellino,

muratore, fabbro ferraio, vasaio". I quaranta iscritti nel 1883

erano ancora per la maggior parte studenti lavoratori. il

Comune di Cagli con la nomina di Belisario Simonelli da Perugia

avrebbe dato vita alla prima scuola locale a indirizzo artistico

professionale. La Scuola di Disegno di Cagli, che per l'anno

scolastico 1868-69 era munita di un ordinamento didattico

articolato in “1) Ornato e Figura; 2) Architettura e

Prospettiva; 3) Ornato in Plastica e Scultura", si sarebbe

trasformata nel 1881 nella "Scuola serale e domenicale di arte

applicata all'industria" (dedicata nel 1906 a Gaetano Lapis)

onde fornire "in un corso di tre anni l'insegnamento del disegno

con applicazioni ai lavori di ebanista, falegname, scalpellino,

muratore, fabbro ferraio, vasaio". I quaranta iscritti nel 1883

erano ancora per la maggior parte studenti lavoratori.

Coro di S. Croce a Fonte Avellana

La

Scuola di Disegno comunale, che va intesa come un potente

strumento per il superamento delle carenze nell'insegnamento del

disegno e per una più adeguata organizzazione della formazione

del settore dell'artigianato artistico, nel periodo in cui fu

direttore Belisario Simonelli (1850-1864) annotò tra i suoi

allievi anche Francesco Pucci e Mattia Garavini (Russomanno,

1942).

Dunque era più che trentenne quando, verosimilmente nei

primissimi anni Cinquanta del XIX secolo, si iscrisse alla

Scuola di Disegno.

Il

tirocinio presso un laboratorio artigiano doveva averlo

probabilmente già concluso poiché lo si ritrova nel 1853 a capo

della propria bottega. La notizia si ricava da una delibera

consiliare del 12 febbraio 1857 che pur trattando di una

questione alquanto insignificante, fornisce utili informazioni.

Nel processo verbale è dato leggere che "Francesco Pucci

Ebanista in questa Città fin dal 1853 per dar lavoro ai suoi

Garzoni costruì alcune finestre per le scale di questo pubblico

Palazzo di che ne era mancante".

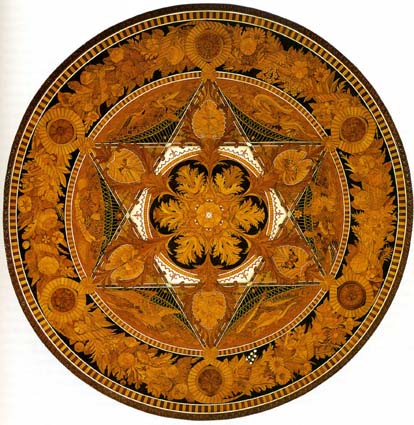

Tavolo urbinate

Il

Pucci aveva molteplici esempi di opere intagliate con cui

confrontarsi, in Cagli, di artefici del XVII e XIII secolo

provenienti da varie città.

Come

nella chiesa di Sant' Andrea degli Zoccolanti dove al coro di

fra Giacomo da Pesaro si affiancano confessionali, pulpito e

panche di un certo livello qualitativo. E il refettorio delle

monache domenicane di San Nicolò con i postergali de' seditoi,

le Porte, la Cattedra ove si sta a leggere nel Refettorio, le

finestre, le grate delle gelosie della chiesa, il coro inferiore

dello stesso monastero, il monumentale trono dorato della statua

della Madonna del Carmine.

Un

Sabbatini falegname aveva completato l'ampio coro di noce della

Cattedrale cagliese, dopo che Mastro Carlo da Fossombrone

intagliatore e Mastro Bonaventura Monti falegname d'Urbania

avevano già realizzato i primi sedici stalli e la "Sedia

Episcopale, che è nel mezzo".

Un

altro Sabbatini, e precisamente mastro Domenico Sabbatini aveva

realizzato per la chiesa dei francescani conventuali di Cagli

una "Croce di Legno con sua asta" e "una muta di Cartaglorie per

l'Altare di Sant'Antonio", entrambe assegnate al Sig. Ferri

della Pergola per l'argentatura.

Tavolo viennese

E gli

apparati lignei laterali della chiesa di San Bartolomeo, del

cagliese mastro Bonifacio Tornari sul tema dell’altare

maggiore ligneo ideato da Benedetto Ginestra da Fossombrone,

artefice anche del prezioso soffitto a cassettoni per la

copertura dell'intera aula, in seguito dorato da mastro Tommaso

Vannucci da Fossombrone.

Ancora del Ginestra, in Cagli, l'ornato ligneo del terzo altare

laterale destro nella chiesa di San Francesco.

Occorre, poi, spostarsi nei palazzi gentilizi per ritrovare in

rari spazi quattro-cinquecenteschi, che non hanno subito

posteriori alterazioni, soffitti lignei a cassettoni come quelli

di palazzo Tiranni-Carpegna (palese omaggio cortigiano ai duchi

d'Urbino), o quello dell'androne del quattrocentesco palazzo

Preziosi-Brancaleoni.

Nel

mondo dei maestri di legname cagliesi spicca nel XVI sec. "Magister

Nicholaus Ant. Ludovici de Callio", realizzatore per i monaci

benedettini della basilica di San Pietro in Perugia venti quadri

del coro del presbiterio oltre a due ulteriori quadri dallo

stesso maestro calliense lavorati in Perugia.

A

Cagli però, come in tanta parte delle Marche, sono alquanto rare

le opere intarsiate.

Il

giudizio non può che essere frammentario, considerato che

risulta pressoché impossibile conoscere il ricco patrimonio

presente nelle numerose dimore patrizie essendo andato quasi

completamente disperso nella seconda metà del Novecento.

Per

tale motivo merita di essere menzionato il complesso tabernacolo

seicentesco della chiesa del convento dei Padri Cappuccini che,

per il suo disegno architettonico e per la tarsia con inserti in

osso e madreperla, molto ricorda quello di fra Giuseppe da

Patrignone eseguito per il convento dei Cappuccini di Camerino.

Frutto di queste conoscenze fu quindi l’opera del Pucci.

I

Camaldolesi gli affidarono nel 1853 la realizzazione del nuovo

coro del monastero di Fonte Avellana.

Lo

eseguì su disegno del professore Belisario Simonelli portando

come collaboratore l'allievo Mattia Garavini.

Nel

1856, in Urbino, nella rinnovata Sinagoga, portò a termine i

lavori commissionatigli per questo Tempio Israelitico: oltre

l'arca e il pulpito, anche le balaustrate lignee intagliate dei

matronei, la scala delle donne, nonché le cinque panche di noce

tuttora presenti nel tempio.

L'edificazione del nuovo Teatro Comunale di Cagli,

concretamente avviata nel 1871, vede particolarmente impegnato

Francesco Pucci.

Ottenutane la "Direzione dei lavori da falegname nella

costruzione del nuovo teatro", lavorò a fianco di Alessandro

Venanzi, che è definito come "Direttore dei lavori di

decorazione”.

Al

Pucci va senza dubbio grande merito nella la realizzazione dalla

lumiera: "visto il nuovo disegno della lumiera a scheletro

redatto dal Prof. Venanzi la Giunta lo approva, ed incarica

l'ebanista Pucci Francesco di questa Città per la costruzione”.

Il lavoro della lumiera è, però, dal Tarducci attribuito a

Rinaldo Paioncini allievo e capace intagliatore allora presente

nella bottega del Pucci. Va notato però come l'analisi del

progetto della lumiera, conservato nel Museo del Teatro Comunale

di Cagli, permetta di rilevare talune varianti che furono

apportate dal Pucci durante la realizzazione.

Nel

1876, il Pucci, che non doveva essersi minimamente risparmiato

nel suo incarico, era nominato "Custode provvisorio del nuovo

Teatro"

Del

1877 è la realizzazione del "mobiglio dei palchi al nuovo

Teatro", identificabile con gli attuali sgabelli di legno di

faggio.

Sono

del Pucci le sedie in noce chiaro, con la spalliera imbottita in

velluto, ancor oggi impiegate per la sala consiliare, e il

tavolo.

Delle tante realizzazioni del Pucci ebanista e intarsiatore

rivolte alla committenza privata rimane solo una troppo generica

indicazione nell'opera del Tarducci, il quale nei primi anni del

Novecento poteva affermare che "in più famiglie se ne conservano

assai belle scrivanie e stipi e altri lavori di vario genere" (Tarducci,

1909).

Possiamo citare ad esempio il Tavolo viennese, certamente

l'opera di maggiore rilievo di Pucci, che fu trattenuto

dall'artista fino al 1881 anno in cui volle cederlo al Comune

non solo per motivi economici, considerato che è lo stesso Pucci

nella lettera di quell'anno ad esprimere il desiderio che

"rimanesse qual mia memoria in questa nostra città, e parmi che

potrebbe essere ornamento non indegno del pubblico palazzo”

Il

Tavolo urbinate, databile all'anno 1867, concesso dalle sorelle

Centanni al Comune di Cagli qualche decennio fa.

L’elegante scrivania da centro posta nel Gabinetto del Sindaco

di Cagli e la poltroncina.

All'interno del Palazzo Pubblico è anche una scrivania da centro

in radica con cassettiere e l'elegante scrittoio con alzata.

Il

bancone della Farmacia Berardi a Cagli, tradizionalmente

assegnato a Francesco Pucci

In

Pesaro, già presso l'ing. Enrico Mochi, un tavolino con piano

ottagonale.

Tre

tarsie a motivi floreali e l'elaborato portagioie a bauletto

presso privati in Cagli.

Nel

1881 viene affrontata dal consiglio comunale la questione

dell'acquisto di "un tavolo a tarsia ed intagli col

corrispettivo di una piccola vitalizia pensione", votata a

consenso unanime. Nella lettera, trascritta nel processo verbale

della riunione in modo da diventarne parte integrante, Pucci

afferma che la pensione richiesta pari a £ 400 annue "non

sembrami possa stimarsi gravosa, se si consideri l'età mia di 63

anni compiuti, e la cattiva salute". I consiglieri, che

fissarono in £ 360 la rendita annua vitalizia, quando nelle

sopracitate delibere degli anni 1885 e 1886 esaminarono la

questione dei mobili dell'ebanista intarsiatore per la sala

consiliare, avrebbero più volte fatto riferimento "alla sua

deplorevole condizione", allo "stato infelice in cui al presente

si trova" e ancora alla "lunga e penosa malattia" che lo ha e

ridotto "a miserevole condizione.

La morte del Pucci

sopravvenne il 26 novembre 1886

Ottenne "un posto

distinto al Civico Cimitero per tumulare la salma del defunto

Pucci Francesco, ebanista che ha fatto onore al paese".

Nella lapide posta

nel Cimitero di Cagli che reca, a bassorilievo, uniti da un

nastro, gli attrezzi dell'ebanista, sono rimarcati anche i

riferimenti al patriottismo, alle capacità professionali e alla

stima dei contemporanei.

Il riferimento come

buon patriota dovrebbe riguardare la partecipazione di Pucci,

quale volontario con qualifica di sergente, alla difesa di

Ancona durante l'assedio del 1849.

L'atteggiamento del

giovane Pucci, tanto lodato dopo l'Unità d'Italia, non era

invece piaciuto in passato all'autorità del destituito Stato

Pontificio, poiché nell'elenco degli individui schedati dalla

curia vescovile di Cagli figura il nome di Francesco Pucci.

La felice stagione

ottocentesca cagliese dell'intarsio vissuta con il Pucci, non si

sarebbe così ripetuta, svanendo ben presto con il maestro i

segreti più inaccessibili di quest'arte e la profonda conoscenza

della tecnica che permisero di realizzare anche quelle

particolari coloriture che sono una delle peculiarità delle

opere dell'ebanista cagliese, di colui che va certo annoverato

tra i più interessanti e capaci artefici marchigiani

dell'Ottocento.

Dott. Alberto M;azzacchera

|