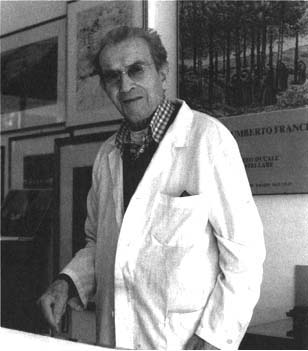

Umberto Franci

di Floriano De Santi

Tra le prime cose che si

percepiscono nel guardare le incisioni ma anche le opere pittoriche,

tempere e oli su tela, di Umberto Franci, diremmo esserci un segno

di fattura tradizionale e, perché no?, classica, nondimeno

accordantesi a una sensibilità complessa, risolta nelle opere, in

tal senso rassicurante ma anche sicuramente inquieta. La palese

marcatura stilistica, per così dire, di una raggiunta calma ma

insieme un velo, in genere non segnalato da altri interpreti: una

intima opacità che la tecnica privilegiata della xilo tendeva in

qualche sorta a enfatizzare nell'intrico di scuri e chiari nel primo

tempo della sua produzione, almeno sino a tutti gli anni Cinquanta;

ma che poi si lasciava attraversare, nelle xilografìe degli anni ’70

(Quercia in autunno del

’71, Metauro del ’72

oppure Costa scoperta del

’76) e anche in quelle successive (valga per tutte

Appunto in primavera, 1994), da tratti sommossi ed eccitati, come da un

brivido metafisico. Se non di una vera sospensione o di uno

scioglimento dalla vita corrente e dalle sue luci, l’arte di Franci

era il luogo nel quale andavano a rifugiarsi i lati più in ombra del

suo carattere. Un ripiegamento in una sorta di interna dimensione,

fantastica tanto quanto psichica, quasi lontana nel tempo e dal

tempo. Qualcosa che appariva la fonte e la matrice di un processo

artistico cui si accompagnavano a contraltare una serenità e

operosità dimostrate dall’artista urbinate nella sua vita di tutti i

giorni (e in una vita durata più di un secolo, tutt’attraverso un

Novecento drammatico e contraddittorio partecipato dal nostro anche

sul piano civile e politico).

primavera, 1994), da tratti sommossi ed eccitati, come da un

brivido metafisico. Se non di una vera sospensione o di uno

scioglimento dalla vita corrente e dalle sue luci, l’arte di Franci

era il luogo nel quale andavano a rifugiarsi i lati più in ombra del

suo carattere. Un ripiegamento in una sorta di interna dimensione,

fantastica tanto quanto psichica, quasi lontana nel tempo e dal

tempo. Qualcosa che appariva la fonte e la matrice di un processo

artistico cui si accompagnavano a contraltare una serenità e

operosità dimostrate dall’artista urbinate nella sua vita di tutti i

giorni (e in una vita durata più di un secolo, tutt’attraverso un

Novecento drammatico e contraddittorio partecipato dal nostro anche

sul piano civile e politico).

In ragione di ciò non è per nulla incongruo che, anche su queste pagine, si ricordi l'Umberto Franci cittadino e militante, aperto e cordiale con chiunque, e che accanto al pittore e allo xilografo si faccia almeno menzione del docente che ha lasciato dietro sé una scia di alunni che da lui hanno appreso tutto, o quasi, dei procedimenti espressivi dell’arte, senza però venir meno a un concetto onesto e nobile della vita che a quell’arte si legava. Ma tornando al Franci xilografo e pittore, quel che non gli faceva certo difetto come artista era una sicurezza nella percezione del mondo all’intorno, che lo aiutava a raggiungere l’energia delle immagini compatte e piene. Una costruzione di certosino e ben intagliato rigore, resagli possibile da una tecnica che non produceva se non marginalmente svolazzi poeticistici, o quel lirismo agevole da coltivare tramite l’acquaforte. Il paesaggio delineato nelle opere, alla stregua di un hortus conclusus, presupponeva in Franci un principio ordinatore che era la fonte stessa della materia disegnata e avanti della sua percezione.

Uno straordinario poeta statunitense, Wallace Stevens, amava designare ciò sotto le voci di poesia e di materiale poetico; per Umberto Franci si potrebbe parlare di linguaggio xilografico e natura. Del resto, la possibilità di un esistere del paesaggio nelle sue immagini, proveniva in lui da una intimità con la bellezza e l’innocenza del mondo (onde, a nostro avviso, anche l’impegno sociale; pure il mondo stava nella storia e nella natura e doveva essere innocente e giusto). Tutto questo secondo un desiderio di interezza tuttavia smarrita dalla società, forse ancora esistente - secondo il paradigma della Modernità - nell’universo di una natura appartata, dei paesaggi elettivi, silenti e remoti ancorché quotidiani, come fermati nell'etemità; negli uomini e donne racchiusi plasticamente in quella loro dimensione figurale e statuaria.

Se riprendiamo lo schema della separatezza anche conquistata con l’arte - che ho enunciato in avvio a questa breve nota e comunque prospettante il primo livello testuale delle tele e dei fogli del nostro autore - esso in parte determina un percorso artistico che dall’incertezza sul naturale scampato alle distruzioni, si trasporta per impulso umanistico nel disegno dei paesaggi assorti e bui, dei volti delle persone (anche appartenenti alla propria famiglia, a una personale cerchia elettiva), degli oggetti che entravano nel giro delle proprie esperienze e conoscenze.

Insomma, laddove cogliamo agevolmente la meccanica descrittiva del segno incisorio e pittorico, è meno facile scorgere l’immaginazione per così trasformante e plasmante la materia, secondo i propri impulsi; quel processo per cui l’oggettività delle cose fermate dai tratteggi e nei segni della xilografia, asciutti e perentori, tracciati dal bulino su legno di testa appreso da Mario Delitala, appariva in grado di rinviare a una dimensione interiore, che era anche uno sguardo intellettuale e sensibile.

Infine, nella coerente e solida vicenda espressiva di Franci, nel movimento verso il nuovo che anch’egli sentì di dover assecondare almeno nella sua ultima fase abbandonando per propria parte modelli forse desueti e comunque legati ad altre epoche, si può intravedere una condotta estetica a mezzo tra un’adesione realistica alla materia delineata e una tentazione verso qualcosa che infine la trascendesse. Tutto questo quale risultato del sentire della “mano viva”, effetto di una sensibilità che non si lasciava deviare ma sapeva invece rinnovarsi e chiarirsi rimanendo fedele alle proprie ragioni.

Gualtiero De Santi