OFFERTA PUBBLICAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Artistico-Culturale "Paolo Sgarzini" pone in vendita a prezzo ultra scontato (Euro 20,00 cad.) le sue pubblicazioni:

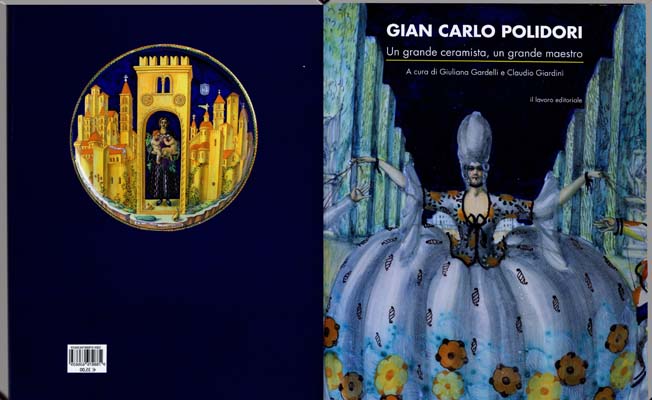

1) GIAN CARLO POLIDORI - Un grande Ceramista, un grande Maestro a cura di Giuliana Gardelli e Claudio Giardini; vds quanto ebbe a scrivere su Polidori il Prof. Francesco Carnevali (vai sotto).

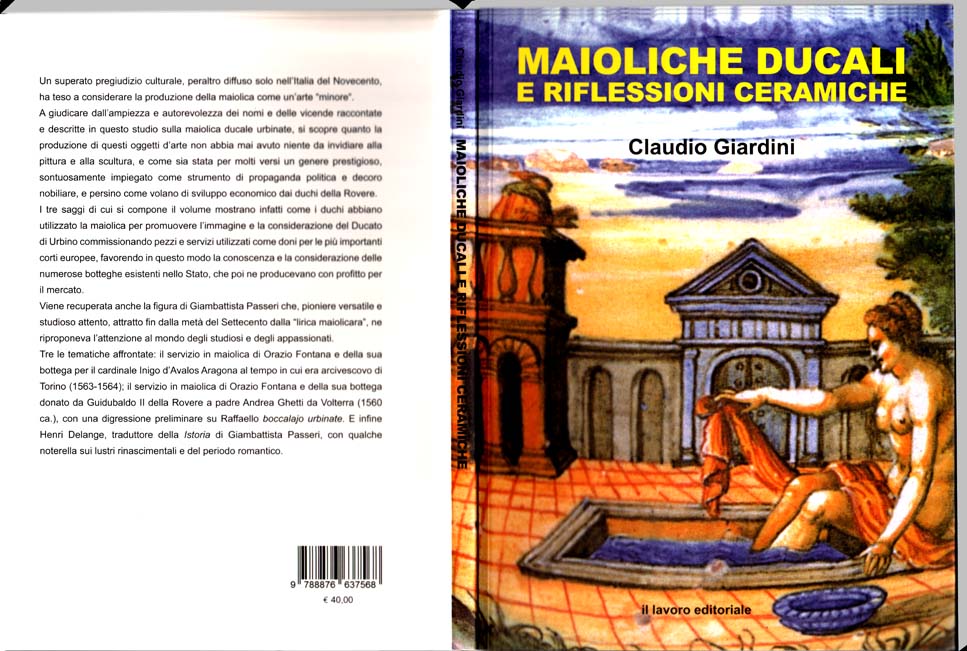

2) MAIOLICHE DUCALI E RIFLESSIONI CERAMICHE di Claudio Giardini (opera presentata al Palazzo Ducale dal l'On. Vittorio Sgarbi). Vds "Comunicato Stampa" (vai sotto)

I volumi sono disponibili presso la Biblioteca Civica dell'Associazione Pro Urbino in Via S. Domenico 1 orario 9-12 15-18 tel. 0722.322721

|

Pubblicazioni in vendita

|

|

|

|

GIAN CARLO POLIDORI Urbino 1895 - Pesaro 1962 Un grande ceramista, un grande maestro a cura di Giuliana Gardelli e Claudio Giardini Ed.: il lavoro editoriale - 2011

Fig. copertina: piatto: Dama che tiene al

laccio Arlecchino, (Prezzo di copertina € 35,00)

|

|

|

Un superato pregiudizio culturale, peraltro diffuso solo nell'Italia del Novecento, ha teso a considerare la produzione maiolica come un'arte minore... I tre saggi di cui si compone il volume mostrano come i Duchi Della Rovere abbiano usato la maiolica per promuovere l'immagine e la considerazione del Ducato di Urbino commissionando pezzi e servizi utilizzati come doni per le più inportanti corti europee... Ed.: il lavoro editoriale 2014 Fig. copertina: Vaso Betsabea al bagno Orazio Fontana 1564(Prezzo di copertina € 40,00)

|

GIAN CARLO POLIDORI : UN CERAMISTA URBINATE di Francesco Carnevali

A gettare uno sguardo sull'arte della ceramica d’oggi in Italia, accanto a squisitissimi e raffinatissimi oggetti in serie, lanciati da grandi fabbriche su disegni e modelli d'architetti e pittori di larga rinomanza, ninnoli preziosi, immagini di lussuosa vita cittadina e di costumi internazionali, o ad altri, che riecheggiando con grottesca e scanzonata allegria ingenue forme popolari creano una specie di caricaturale arcadia, raro è il caso di incontrare qualche artista isolato in provincia che riprenda, con toni sostenuti e calda simpatia umana, regionali accenti patriarcali e s'adegui così, senza snobismi, ma per forze attinte alla terra madre, a quello spirito appunto che informa i moti e le aspirazioni comuni agli Italiani del dopoguerra. Due di essi artisti, il Polidori e il Ceccaroni, sono, per caso, Marchigiani; diversissimi fra loro, entrambi buoni artigiani, non si limitano a fornir disegni o progetti che operai più o meno abili debbano interpretare o tradurre, ma conducono a termine l'opera attraverso le varie fasi; e ciascun loro "pezzo" così, anche se di soggetto ripetuto, porta varianti, magari leggere, che lo contraddistinguono.

Mi soffermerò qui a parlare soltanto di Giancarlo Polidori nato nel 1895 ad Urbino e vissuto in Italia e all'Estero, là dove le vicende della sua famiglia lo sospingevano. Fu da piccino in Sicilia e in Grecia; il primo avviamento all'arte lo ebbe in Pesaro, ragazzo, nella fabbrica di ceramiche Molaroni ove circostanze non liete lo avevano sospinto ad apprendervi un mestiere. Alcune doti di virtuoso discendono in lui per via ereditaria; suo zio materno è quel Ferruccio Mengaroni, Pesarese, spentosi tragicamente in Monza nel 1925, insigne maiolicaro che non rare volte seppe varcare quei limiti che separano il mestiere dall'arte, e la cui produzione migliore, sia per i mezzi tecnici seguiti, sia per certo spirito gagliardo ma un po' turgido e rigonfio, è senza dubbio derivata dagli esemplari delle fabbriche Urbinati e Durantine del medio e ultimo cinquecento; anche là dove (come nelle grandi ceramiche d'eccezione modellate negli ultimi mesi di sua vita) egli ha finalmente lasciato da parte i modelli delle antiche stampe o pitture e si è avvicinato a cose naturali (pesci, insetti o figure). Inoltre il Polidori stesso, frequentando come s’è detto quelle fabbriche del Molaroni, in cui la copia dello stile "raffaellesco,, e dell’historiato imperava sovrana, educò l'occhio e la mano ai modi di pingere di Xanto Avelli, dei Fontana e dei Patanazzi.

Altri elementi ed altri ambienti lo hanno poi formato: Milano, Faenza, Venezia, Verona, tappe del suo a volte doloroso e gramo cammino. Studente a Milano in Brera, soldato nella grande guerra, operaio ceramista in una fabbrica di Faenza, assapora finalmente in Venezia i primi frutti della sua operosità e del suo ingegno, e riesce a presentare ad una Biennale Veneziana un pannello e due piastrelle a gran fuoco, belli ancor oggi e per sapienza tecnica, accordi di colore e austera novità di composizione. Cuore aperto e vivida facoltà assimilatrice, il Polidori ha sentito e raccolto gusti mutati e nuovi orientamenti, ha molto veduto, discusso, sofferto, prima di liberarsi dai pregiudizi acquisiti nelle fabbriche e posar gli occhi sul mondo; prima di riuscire a far rinascere da dentro di sè, in un tutto organico, quel vero raccolto a pezzi dalla vita d’ogni giorno e muoverlo liberamente a ritmo decorativo a complessa composizione soppesata ed armoniosa, tutta racchiusa e vivente nel suo limite geometrico e cromatico. Le sue prime piastrelle con accenni di ritratto (e insisto di proposito su questa parte della produzione del Polidori che è la meno atta ad accogliere elementi di fantasia e la più prossima a sconfinare dal campo dell'arte ceramica) diventano abbozzi o schizzi se si confrontano con la "fanciulla Veneziana,, con "il padre e la madre dell'artista", o con l'ultimo autoritratto.

Rientrato nella regione natale, ad Ancona per breve tempo, e dipoi ad Ascoli dove ha diretto per più di cinque anni la fabbrica del Matricardi, agevolato da una certa sicurezza materiale, lavora sereno. Dovrei qui elogiare tutta la gustosa serie di maioliche che la fabbrica emise e diffuse sotto la sua guida: la trovata di quei rabeschi a rilievo di vecchio argento che sposandosi a fondi di colore (verde, verde e bianco, grigio, rosa, lilla pallido, arancio) componevano iridescenze impensate; i bei cerbiatti, i draghi, il picchio che dal centro di grandi piatti trionfavano tra fogliami e viticci. Ma poiché questa rappresenta per me l’attività in minore del Polidori, vi accenno di sfuggita e ritorno al mio assunto.

Francesco Carnevali

Nota biografica

Gian Carlo Polidori è nato il 26 Novembre 1895 in Urbino dall'urbinate Arnaldo, maestro di Musica e da Italia Mengaroni, pesarese.

Ebbe i fati... ceramistici propizi: il Padre e il Nonno abitarono a S. Polo, nelle stesse case ove ebbero dimora ed officina i celeberrimi maestri majolicari Fontana.

La madre da giovinetta dipingeva le majoliche che portava in casa il fratello Ferruccio Mengaroni.

A 13 anni Gian Carlo fece i primi passi nella decorazione sull'invetriato, nell'officina di un cognato dei suoi genitori a Pesaro, in Via Cavour n. 8 (negli stessi locali dove avevano lavorato la Benucci e Latti, la ben reputata officina ottocentesca pesarese).

A 15 anni entrava nella Molaroni: la rinomata ed anziana officina ancor oggi in efficienza.

Il Polidori ha diretto l'officina del Vasaio a Venezia (dallì'aprime 1921 al marzo 1923). la Dorica in Ancona nel 1925, la Matricardi in Ascoli Piceno dalla fine del 1925 al 1930.

Le Ceramiche disegnate o dipinte dal Polidori hanno fatto ottenere gran copia di segnalazioni, premi e in medaglie d'oro e d'argento ai proprietari delle Ditte ch'egli dirigeva.

A G. Carlo Polidori, in seguito a concorso nazionale è stato conferito il premio al Merito Ceramico della Città di Faenza (1931). E socio dell'Istituto di Scienze

Lettere ed Arti delle Marche e della R. Accademia Raffaello - Collabora con scritti su varie riviste e quotidiani; Emporium - Corriere dei Ceramisti - Vie dfItalia - Arti Plastiche ecc.

COMUNICATO STAMPA

Un superato pregiudizio culturale, peraltro, diffuso solo nell'Italia del Novecento, ha teso a considerare la produzione della maiolica come un'arte minore. A giudicare dall'ampiezza e autorevolezza dei nomi e delle vicende raccontate e descritte nel volume Maioliche Ducali e riflessioni ceramiche di Claudio Giardini, promosso dall'Associazione "P. Sgarzini" di Urbino ed edito dalla casa editrice // lavoro editoriale di Ancona, si scopre quanto la produzione di questi oggetti d'arte non abbia mai avuto niente da invidiare alla pittura ed alla scultura, e come sia stata per molti versi un genere prestigioso, sontuosamente impiegato come strumento di propaganda politica e decoro nobiliare, e persino volano di sviluppo economico dei Duchi Della Rovere. I tre saggi di cui si compone il volume mostrano infatti come i duchi abbiano utilizzato la maiolica per promuovere l'immagine e la considerazione del Ducato di Urbino commissionando pezzi e servizi utilizzati come doni per le più importanti corti europee, favorendo in questo modo la conoscenza e la considerazione delle numerose botteghe esistenti nello Stato, che poi ne producevano con profitto per il mercato. Accadde così che intorno al Ducato urbinate si sia coagulata per almeno centoventi anni (1512-1631) la presenza dei migliori ceramisti del tempo che, sulla scia della produzione grafica tesa alla promozione dei capolavori d'epoca, produrranno maioliche dalle cromie sfavillanti stese negli impaginati istoriati o nei decori "a grottesche" così partecipanti della cultura rinascimentale da diventare il sogno dì re, imperatori, cardinali, connestabili, nobili ecc.,.

Tre le tematiche affrontate: il servizio in maiolica di Orazio Fontana e della sua bottega per il cardinale Inigo d'Avalos Aragona al tempo in cui era arcivescovo di Torini (1563-1564). Il servizio in maiolica di Orazio Fontana e della sua bottega donato da Guidobaldo II della Rovere al frate agostiniano Andrea Ghetti da Volterra (1560 ca) con un digressione anche sulla storiella di Raffaello boccalojo urbinate. Nel terzo tema viene recuperata la figura dell'antiquario francese Henri Delange che nel 1853 tradurrà per gli appassionati ed i collezionisti francesi l'Istoria delle pitture in majolica fatte in Pesaro e ne' luoghi circonvicini di Giambattista Passeri, l'abate pesarese che a metà Settecento aveva dato in qualche modo la stura ad una interessante indagine, madre accettata e contestata della storiografia ceramica moderna e contemporanea. Ne coglierà ad esempio lo spirito George Sand nei suo scritto Lès majoliques florentines del 1855.

A dialogare sui contenuti di questo libro venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 17,00 presso la Sala Convegni "Giardino d'inverno" del Palazzo Ducale di Urbino e sull'importanza della maiolica al tempo dei Duchi Della Rovere sarà Vittorio Sgarbi nella sua veste di critico d'arte ma anche di Assessore alla Cultura, e alla Rivoluzione, del Comune di Urbino. Con lui oltre all'autore, interverranno il Sindaco del Comune di Urbino, Maurizio Gambini e la Soprintendente ai Beni Storico Artistici delle Marche, Maria Rosaria Valazzi.