|

Le sinagoghe di Urbino: L'altro Aron, l’altra sinagoga Perchè gli ebrei prestavano denaro Funzionamento della "condotta" |

|

Maria Luisa Moscati Benigni

Sinagoghe di Urbino

Comune di urbino Collana: I luoghi e la storia Arti Grafiche Sibu Urbania II ed. 1997

Fotografie: Giuseppe Cucco e

Ester Moscati dedica: A mio figlio David |

|

Sinagoghe di Urbino

L’edificio sorge all'inizio di Via Stretta, presso le mura della città, all’ombra dei torricini. È, quella di Urbino, una sinagoga di rito italiano, come quelle di Senigallia, di Ancona e quella, non più esistente, della vicina Pesaro (1): ne fa fede la dedica che accompagna l’inno A Dio eterno composto verso la metà del ‘500 dal rabbino Mordechai Dato, espressamente per i templi di queste quattro città (2). Ciò a sottolineare la differenza nel rito, al tempo molto sentita, tra gli ebrei italiani (3) e quelli che giungevano dalla Spagna (sefarditi) o dalla Germania (aschenaziti). Come indica il nome beth ha-keneseth, casa dell’adunanza, la sinagoga è qualcosa di più di un luogo di preghiera: è cioè anche una casa di studio in cui si cerca di soddisfare i bisogni spirituali della comunità. Per questo è ovunque chiamata anche Scola. All’esterno dell’edificio non vi sono segni che indicano la presenza di un oratorio ebraico, se si eccettua una fascia di mattoni rotti ad arte in più punti come vuole la tradizione, per ricordare ai fedeli la distruzione del sacro Tempio di Gerusalemme. Osservando la facciata si nota che in una piccola parte, a destra dell’edificio, i mattoni sono stati lavorati con scalpello e martello, in un secondo tempo. Quella porzione di fabbricato infatti fu acquistata dalla comunità ebraica solo nella seconda metà dell’‘800, essendo stata, sino ad allora, proprietà dei frati francescani. Non esiste, almeno dal punto di vista stilistico, un’architettura sinagogale, esistono tuttavia tanti elementi indispensabili all’adempimento delle mizwot (precetti) e alla celebrazione dei riti.

Sulla facciata si aprono tre portoni: quello di destra immette in un locale seminterrato in cui si trovano due elementi sempre presenti in una sinagoga: il forno e il pozzo. Questo forniva l’acqua di sorgente per il lavaggio delle mani e per impastare i pani azzimi che la comunità consumava per tutti gli otto giorni di Pesach (Pasqua ebraica); i pani dovevano essere cotti nel forno della sinagoga, per essere ben certi che questo non fosse mai stato usato per la cottura di cibi lievitati, e il tutto doveva avvenire sotto il controllo del rabbino. Oggi anche le maggiori comunità preferiscono ordinare all’estero, preferibilmente in Israele, le azzime, che del resto sono reperibili in pacchi sigillati anche nei grandi supermercati. Il portone centrale era invece usato dagli uomini soprattutto nelle solenni festività quando l’afflusso dei fedeli era maggiore, per la partecipazione delle donne, altrimenti non tenute a frequentare la Scola. L’ingresso riservato alle donne è infatti quello di sinistra dal quale parte la scala che conduce al piano superiore in cui è situato un vasto matroneo, altro elemento sempre presente nelle sinagoghe o anche in piccoli oratori. Nell’ingresso come in ogni altra sinagoga c’è una fontanella per il lavaggio delle mani: l’acqua di sorgente, elemento purificatore, ricorre spesso nella ritualistica ebraica. In molte sinagoghe è presente anche un mikwè (profonda vasca per un bagno purificatore ad immersione totale), ma in Urbino questo era sistemato in un altro edificio del ghetto. Nell’ingresso principale figurano due lapidi scritte in ebraico: vi si ricorda, in quella di sinistra, che i Duchi di Urbino diedero generosa ospitalità nelle loro terre agli ebrei altrove perseguitati, e in quella di destra, che Mordechai (Angelo) e Pin chas (Felice) Coen furono munifici verso la comunità allorché la sinagoga venne quasi interamente ricostruita nel 1859. Nella stessa parete si aprono sei bossole per le offerte con le scritte per le diverse destinazioni: per l’olio per i lumi della sinagoga, per i poveri del ghetto, per i libri, e perfino per Tiberiade. Quello della tzedakà (termine ebraico che non può essere tradotto semplicisticamente con carità ma piuttosto con giustizia) rientra fra gli obblighi religiosi da rispettare per accogliere degnamente la più grande delle feste: Scbabat (il Sabato) (4).

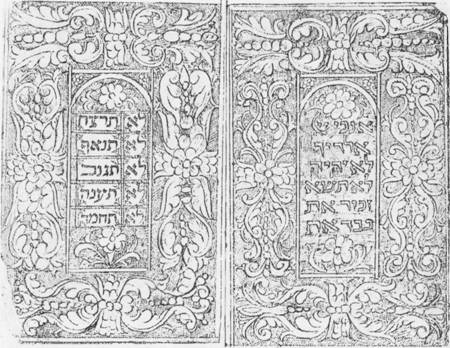

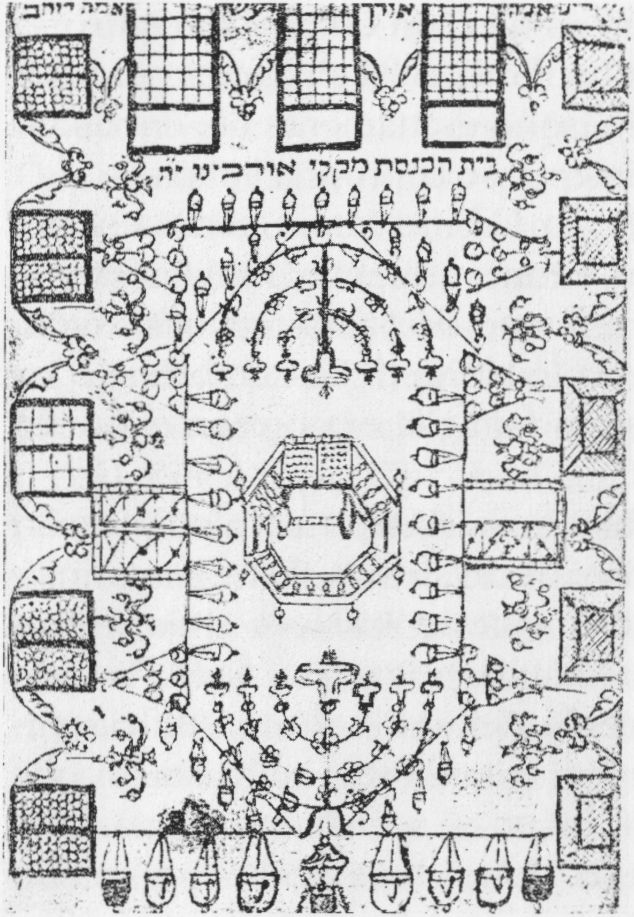

Pagine del Sefer di Josef Del Vecchio, Gerusalemme, Museo d’arte italiana.

Il Sabato, come ogni altro giorno festivo, entra al tramonto del giorno precedente, quando in cielo appare la prima stella. Quando la comunità ebraica urbinate era ancora numerosa, gli uomini affollavano la sinagoga per l’Arvit (la Benedizione serale), ma per esserne degni dovevano aver prima fatto tzedakà. Coloro che per la loro indigenza non erano in grado di farla e anzi la ricevevano, restavano curiosamente in credito verso i benefattori avendo ad essi permesso, accettando, di adempiere questo importante obbligo religioso. Al termine della breve scala, sul pianerottolo, si aprono due porte, quella della sala del tempio e, a destra, quella del Tal mud-Torà (studio della Torà) cioè la scuola che tutti, grandi e piccini, in momenti diversi della giornata, sono tenuti a frequentare: i più piccoli per apprendere i primi rudimenti della lingua ebraica e le storie della Bibbia, i più grandi, fino alla vecchiaia, per approfondire la conoscenza non solo della Bibbia, ma soprattutto l’interpretazione contenuta nel Talmud (commento). Ciò avveniva in passato quando la comunità ebraica urbinate era così fiorente e numerosa da poter sostenere l’onere del mantenimento di un rabbino (maestro) con la sua famiglia. Quello dello studio, qualunque sia la condizione sociale ed economica, è da sempre un obbligo religioso poiché ogni ebreo, al compimento del tredicesimo anno di età, deve essere in grado di leggere la Torà (il Pentateuco cioè i primi cinque libri della Bibbia). La porta centrale invece immette direttamente nella sala adibita al culto. È a pianta rettangolare, l'ingresso è al centro di uno dei lati lunghi ed ha di fronte un’altra porta che esce sul piccolo cortile retrostante. Questo è un altro degli elementi sempre presenti in un oratorio ebraico poiché in esso veniva allestita una capanna di frasche con palme, mirto e salice intrecciati e cedri (5) per la festa di sukkot (capanne). È un chiaro riferimento alla vita nomade degli antichi ebrei, nel deserto, allorché celebravano a cielo aperto, sotto le stelle, la festa del raccolto. Anticamente il piccolo cortile aveva un ingresso, l’arco è ancora visibile, verso le mura cittadine, poiché era chiuso sull’altro lato da una piccola casa attigua alla sinagoga stessa. In essa abitava il custode del tempio ma, già fatiscente ai primi del ‘900, è poi crollata lasciando così spazio all’attuale piazzetta. Uno dei lati corti della sala, quello volto a mìzrach (al sorgere del sole, cioè verso Gerusalemme) è absidato e i rosoni della volta sono identici per numero e fattura a quelli del Duomo di Urbino. Così come identici sono gli stucchi, floreali, che ornano il fascione che corre al di sopra delle alte colonne ioniche. Fu infatti lo stesso arcivescovo, Mons. Angeloni, a suggerire al presidente della comunità israelitica la linea della nuova fabbrica. Erano, i due, legati da stima e amicizia: un’amicizia ebraico-cristiana dunque veramente ante litteram. Sulla parete di fronte si apre un’alta finestra ad arco che, unitamente ai quattro lunotti prospicienti il cortile, inonda di luce la sala. Anche nei periodi più tristi della storia del popolo ebreo, quando il bisogno di proteggersi da assalti e vandalismi induceva ad allestire gli oratori nella parte più alta dell'edificio, le finestre sono sempre state ampie, spesso anche esageratamente, rispetto alla dimensione della sala. Era infatti necessario sfruttare al massimo la luce dato l’obbligo religioso di recitare le preghiere leggendole, e mai a memoria, cosa assai difficile con i lumi ad olio anche se numerosissimi (6).

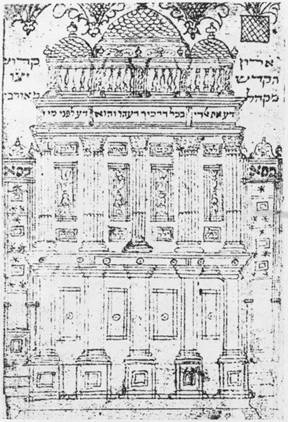

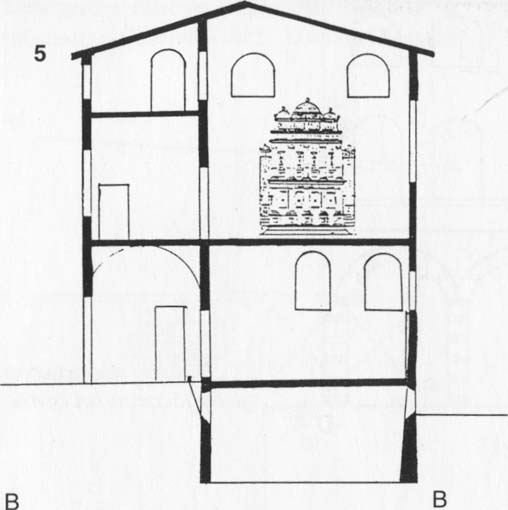

Dopo i lavori di rifacimento e restauro effettuati nella metà dell'800, anche la disposizione della sala è mutata rispetto a quando era stata costruita, nel 1634. Allora erano state rispettate le regole imposte dal rito italiano cui era legata la comunità urbinate. Infatti la tevà, specie di pulpito con un ampio leggio su cui l’officiante apre il sefer-Torà (rotolo della Legge), era situata al centro della sala, la quale all’epoca prendeva luce da tre alte finestre. Questa disposizione degli arredi, unitamente all’aspetto dell’intera sala, ci è oggi nota grazie al disegno che ne fece nel lontano 1704 Josef Del Vecchio, rabbino di Urbino, in un delizioso manoscritto (7). All’epoca del restauro però, mutati gli animi per il diffondersi anche tra gli ebrei di quell’aria di fronda portata prima dai francesi e diffusa poi con i moti risorgimentali, (cui anch’essi avevano attivamente partecipato) attenuate, da secoli di convivenza, le differenze tra i riti, e soprattutto attratti dalla fama e dalla bellezza della sinagoga sefardita della vicina Pesaro, gli ebrei urbinati non resistettero alla tentazione di ispirarsi ad essa nel rifare l’arredo della propria. Così anche la sinagoga di Urbino diventa di tipo bipolare, su tre livelli: una doppia scala sale alla tevà che assume perciò l’aspetto di un vero e proprio pulpito, nella parete opposta due gradini salgono al sacro Aron, l’Arca, e il sottospazio tra questi due elementi è destinato ai fedeli.

L’Aron o Arca santa, è addossato alla parete, orientato verso Gerusalemme. Merita l’appellativo di sacro perchè contiene i rotoli della Legge (sifré Torà) i quali a loro volta sono considerati sacri perché in essi è scritto il nome di Dio; per il resto l’ambiente è spoglio di immagini o simboli nel timore che i fedeli possano cadere nel peccato di idolatria. Una tenda ricamata (parokhet) protegge, all’interno dell’Arca, i sifré Torà, la sinagoga di Urbino ne ha di bellissime, a testimonianza di quanto fosse fiorente e pia in passato la comunità. Ogni sefer, libro, è avvolto in una fascia (mappa) e ricoperto da un manto di tessuto prezioso e ricamato. Nelle solenni festività è spesso ornato di puntali (rimmonim) d’argento e sormontato da una corona (k.eter) pure d’argento. L’officiante estrae dal YAròn il sefer e lo adagia sul ripiano della tevà, lo libera delle fasce e inizia la lettura del passo biblico del giorno seguendo la lettura con una “manina” (yad). I rotoli della Torà sono di pergamena, interamente scritti a mano in caratteri ebraici. Davanti all'Aròn è sempre accesa una lampada (ner tamid) simbolo della luce eterna della Torà. È evidente che quello che può sembrare semplicemente un armadio, è in realtà l’elemento più importante della sinagoga e quindi oggetto di particolare attenzione nel momento in cui ne viene progettata la costruzione. Allorché, nella metà dell'800 la sinagoga venne compieta mente ristrutturata, l'Aròn antico non trovava più posto nella mutata fisionomia dell’ambiente: la parete curva dell’abside richiedeva un mobile completamente diverso. Fu così costruito quello attuale in stile neoclassico come il resto della sala. Famosi artigiani dell’epoca collaborarono a quest’opera ed è interessante conoscerne i nomi, leggere i loro contratti e scorrere la contabilità. In data 19 marzo 1855 viene stipulato in Urbino un contratto tra «i Sign. Felice e Angelo Coen di qui e il Sign. Francesco Pucci di Cagli (9), abile ebanista, che si è offerto di fare ... una Tribuna e un Pulpito da collocarsi in questo Tempio Israelitico...». Si tratta di un nome al tempo famoso poiché Cagli lo ricorda tra i suoi figli illustri, vincitore nel 1873, di una medaglia all’esposizione internazionale di Vienna. Il compenso richiesto è di 40 scudi per l'Aròn e 27 per la tevà. Segue la lista dei pezzi consegnati al Pucci, lavorati precedentemente da un intagliatore di Fossombrone, certo Enrico Danielli, che però non ha, al momento del contratto, ancora consegnato i sei capitelli che dovranno sorreggere la cupola. Per il suo lavoro gli furono corrisposti 15 scudi e, a parte, «scudi 1,20 per il legno da intaglio». Sono anche elencate le spese per i vari tipi di legni che i committenti si erano impegnati a fornire al Pucci: dalla Scheggia giunsero legni di faggio, di ceraso, di acero, di noce e impellicciatura di pioppo. Tante varietà di legni vennero usate sia per l'Aron che per la tevà cui vennero aggiunte «anco 5 lumiere d’Ottone, fattura romani 0,22».

Sono opera del Pucci anche le balaustre intagliate dei balconcini del matroneo e di quelli non praticabili, delle finestre, così pure l’elegante balaustra della scala delle donne e le cinque panche di noce tutt’ora presenti nell'oratorio. Il 19 febbraio del 1856 il lavoro dell’ebanista è terminato poiché in tale data viene stilato un contratto con il doratore Crescentino Pieretti, forse anch’egli di Cagli. Questi si impegna ad eseguire il lavoro «con esattezza e ad uso d’arte per l’importo di scudi trenta (materiale escluso) pagabili a mano a mano che progredisce il lavoro, per cui promette di eseguire il tutto il più presto possibile, anzi immediatamente e proseguire senza interruzione sino al suo termine». Esattamente un anno dopo il Pieretti ha ultimato il lavoro e rilascia ricevuta dell’awenuto pagamento «in più riprese». A questo punto è forse interessante conoscere anche i nomi degli altri artigiani locali occupati dal 1855 al ‘59 nei lavori di restauro della «Scola degli israeliti» come è scritto nelle fatture. Figurano i nomi di Gerolamo Amantini e De Marchi fabbri ferrai, Gio.Battista Ortolani falegname, Vincenzo e Domenico Luciarini fabbri ferrai, Ceccaroli per materiale vario, Francesco Caciamani capomastro e i suoi muratori, Antonio Rossi imbianchino e Luigi Arceci orefice.

Nel

1857, ultimati i lavori, la sinagoga venne solennemente inaugurata

dal maestro della comunità israelitica, il vecchio rabbino

ultraottantenne Salomone Ancona (10), dal

presidente della comunità israelitica Giuseppe Coen

(11) presente tutta la popolazione ebraica che allora contava

150 anime.

L'altro Aron, l’altra sinagoga

Al Jewish Museum di New York, accanto ad una splendida credenza rinascimentale si legge «Torà Ark from Urbino, Italy» (12).

E infatti sino al 1906 si trovava nella sinagoga di Urbino. Il mobile è formato da una parte superiore e da una inferiore, separate da una cornice. Su ciascuna delle due parti si aprono quattro sportelli molto decorati e separati da sette eleganti lesene dorate come pure dorati sono gli arabeschi, le scritte, le cornici e i capitelli di stile composito. Le lesene sono identiche a quelle dello studiolo di Federico, mentre i capitelli hanno una linea decisamente più elegante. Le due foglie di acanto laterali si aprono sinuose verso l'esterno, solchi profondi ne sottolineano le nervature e le separano dalle volute sovrastanti. All’interno dei due sportelli centrali sono rappresentate le Tavole della Legge con i Dieci Comandamenti, a caratteri ebraici, intarsiati con legni di colori diversi. Le attuali misure del mobile sono m. 2,80 di larghezza e 2,40 di altezza, sono cioè le misure di oggi, senza gli scanni laterali e senza le tre cupole montate su di un’alta balaustra, come appare nel disegno lasciatoci dal rabbino Del Vecchio. A dire il vero egli lo raffigura molto più proiettato verso l’alto, forse per quanto di sacro esso rappresenta agli occhi di ogni ebreo, specie se profondamente pio. Occorre inoltre tener presente che l’Aron è sempre collocato al di sopra di almeno due o tre gradini, perché i fedeli si trovino, anche materialmente, nella condizione di rispettare il detto «dal profondo, noi ti imploriamo o Signore».

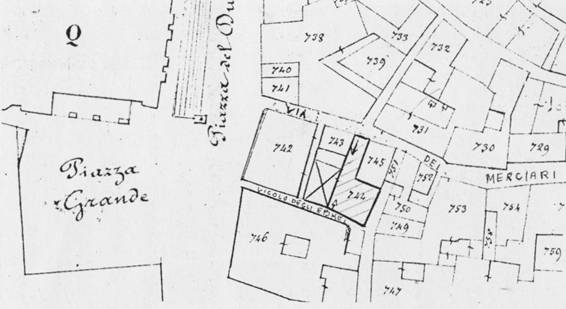

Prima di giungere a New York, XAron aveva fatto parte della Collezione Volpi, a Firenze, e nel catalogo di Palazzo Davan zati era ricordato come donato alla Comunità ebraica dal Duca di Urbino nel 1451. Su questa data sorsero molti dubbi per motivi architettonici: la parte centrale del mobile infatti è aggettata rispetto alle due ali laterali e ciò non era ancora presente nell'architettura della metà del ‘400. Se cosi fosse, sarebbe il più antico Aron ancora esistente al mondo. Alcuni studiosi, avvalorando l’analisi stilistica della dott. Rachel Wischnitzer, spostano la data al 1488. In questo caso sarebbe soltanto secondo, per età e non certo per bellezza, ad uno esistente in Francia. Inoltre se teniamo per buona tale data, fu il Duca Guidubaldo, che sotto la guida dell’Ubaldini aveva continuato la politica paterna, a donare l’Arca forse già commissionata espressa mente per la sinagoga da Federico. Se così fosse però, perché non rispettare la consuetudine che vuole il sacro Aron più alto che largo (nella pur vasta iconografia di arredi sinagogali ne esiste soltanto un altro con le stesse proporzioni nell’oratorio Marini a Livorno), e soprattutto perchè decorarne con lesene e capitelli dorati i fianchi destinati ad essere coperti con i due alti scanni? La stessa domanda vale per la cornice superiore, dorata e già di per sè perfettamente rifinita sulla quale viene issata un’alta balaustra a colonnette coperta dalle tre cupole, un gotico che non poco contrasta con l’eleganza tutta rinascimentale della parte sottostante. È ipotizzabile quindi che il mobile fosse già presente nelle stanze, o magari proprio nello studiolo di Federico, e allorché fu poi completato il nuovo arredo, ne sia stato rimosso e donato alla Universitas hebreonim per la sinagoga di Via dei Merciari (oggi via Veterani). A questo punto furono issate sul mobile le cupole e accostati gli scanni, pezzi questi che facevano parte di un precedente Aron ormai cadente, e conferivano all’insieme una maggiore maestosità. Infatti le dimensioni divennero senz'altro più consone all’uso: circa 3 metri e 80 di larghezza per 4 e 20 di altezza: così si adatta perfettamente nella parete a mizrach, sotto le due finestre ad arco ancora leggibili nella vecchia parete, nell’antico edificio che fu sinagoga per quasi trecento anni (dalla metà del ‘300 al 1633) In data 25 luglio 1633 il notaio Francesco Scudacchi terminato l’inventario della biblioteca ducale redige l’atto per l’espletamento delle pratiche relative «all’erezione del ghetto degli Ebrei» (13). Di questo interessante documento parleremo più diffusamente a proposito del ghetto, ciò che qui interessa è invece la pagina 9 dell’atto, in cui si legge «fatto in Urbino nella casa detta la sinagoga sita in Vicolo degli Ebrei, avanti la casa dell’ill.mo D. Carlo Bartolini».

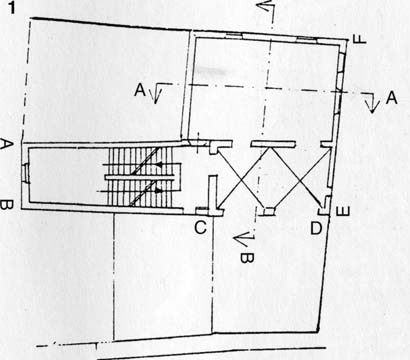

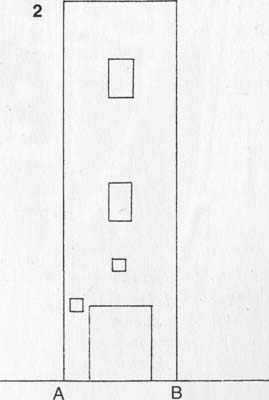

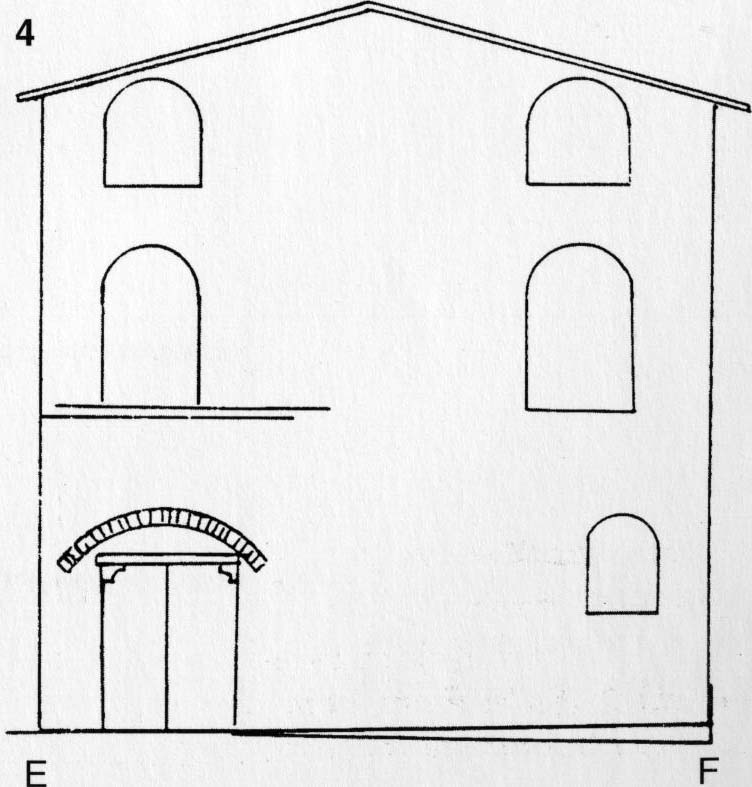

L’atto ci fornisce con ciò indicazioni molto precise sull'ubicazione della sinagoga e dei suoi due ingressi. Uno, quello principale, si apre sul Vicolo degli Ebrei, l’altro, ingresso delle donne sempre separato da quello degli uomini, si affaccia su Via dei Merciari (oggi Veterani, già Vicolo di San Luigi). Chiuso nel breve tratto iniziale ai primi del ‘900, il Vicolo degli Ebrei sbucava in Piazza Granda, oggi Via Puccinotti, ma è ancora accessibile da Via Volta Scura, parallelo alla Via dei Merciari e ad essa unito da un vicoletto strettissimo, ben visibile in mappe del 1873. Queste quattro vie cingevano, isolandolo, l’edificio della sinagoga. Esso è a pianta quadrata ma si protende a “L” verso Via Veterani per dare spazio all’androne e allo sviluppo della scala delle donne. Dall’androne parte anche una comoda piola che scende ai sotterranei ove erano ubicati il mikwè e il forno. E ancora ben visibile l’ingresso indipendente della stanza del forno: una breve scala di mattoni che conduce al vicoletto oggi inglobato nelle costruzioni adiacenti. Dall’ingresso principale, attraversata la loggia, si sale al primo piano ove era la sala del tempio preceduta da un ampio vestibolo, poi al secondo dove si trovava il matroneo. La sala (m. 6,60 x 9,70) occupava in altezza due piani: in epoche successive, ormai non più luogo di culto, fu divisa a mezza altezza da un solaio per renderla abitabile.

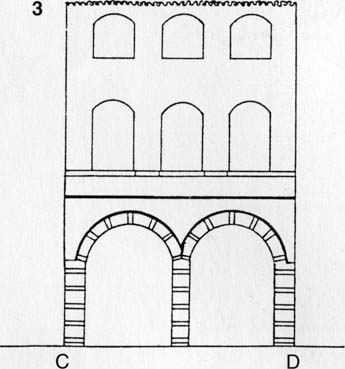

Questa sala, nella quale si affacciavano i balconcini del matroneo, prendeva luce da due ordini di finestre ad arco che si aprivano su Via Volta Scura e sul Vicolo degli Ebrei nonché da quelle due finestre ad arco aperte verso Gerusalemme, che sovrastavano lo splendido Aron, ormai oltreoceano. Ma ciò che più incanta di questo vecchio edificio è la trecentesca facciata sul piccolo cortile, così nascosta da essere sconosciuta persino a tanti urbinati. L’elegante loggia a piano terreno ha due archi a tutto sesto, al primo piano si aprivano, ancora leggibili nelle cuciture dei mattoni, tre alte finestre ad arco, e, più in alto, tre piccoli lunotti che davano luce al matroneo. Nel 1573, per un breve periodo, la piccola facciata rimase scoperta quando fu demolito l’antistante palazzo Pucci (oggi Benedetti) e la sinagoga si trovò in Piazza Granda come il Palazzo Ducale e il Duomo. In un atto notarile del 1573 è scritto che il Duca Guidubaldo II fece demolire l’edificio «ut ornatior et pulcherior redderetur locus et platea ante ipsius aula ...». Forse questa era la versione ufficiale, ma il Lazzari racconta che il Pucci, con Serafini, Giunchi ed altri sette gentiluomini erano stati inviati dalla Città di Urbino in delegazione presso il Duca, a Pesaro, per ottenere una riduzione delle pesanti tasse imposte. Furono tutti decapitati nella fortezza all’alba del primo luglio 1573, solo Federico Pucci ed Ettore Serafini riuscirono a fuggire, per questo le loro abitazioni furono rase al suolo (14). In seguito all’abbattimento del palazzo si trovò senza casa non solo la famiglia Pucci ormai messa al bando, ma anche un loro inquilino, certo Giulio Tesoni che chiede e in un primo momento ottiene, di «abitare la casa di Samuele ebreo di Urbino, abitante a Sant’Angelo in Vado, ove ora è la sinagoga in Contrada degli Ebrei...». Ma Samuele invia a sua volta una supplica in cui chiede che la sinagoga venga lasciata lì dove si trova da oltre duecento anni e si impegna «di far pagare alla comunità li soldi per il nolo di un’altra casa» (15). La richiesta venne accolta, anche se ancora una volta gli ebrei si vedono costretti a pagare per una questione cui erano totalmente estranei. Morto Guidubaldo II l’anno seguente a questi fatti, gli succede il figlio Francesco Maria II Della Rovere sotto il cui governo gli ebrei del ducato godranno sessant’anni di tranquillità, il più lungo periodo in assoluto nella storia del popolo ebreo nella diaspora. Nel 1633 infatti, con l’istituzione del ghetto, furono costretti a lasciare le loro case sparse per la città e così pure la sinagoga, per ritirarsi nel quartiere imposto. Il termine di giorni tre per la scelta «del luogo e sito da fabri carsi la Sinagoga» è tassativo; tuttavia in attesa che questa venga costruita, al posto di un gruppo di casette preesistenti (vedi l’acquerello del Mingucci del 1626), gli arredi vengono spostati in una grande sala sul retro di palazzo Giunchi (al n. 24 di Via Stretta). Oltre alle panche, non più esistenti, e alla tevà, una pedana ottagonale con colonnette e leggio visibile nel disegno del rabbino Del Vecchio, anche l’antico Aron, con i preziosi Rotoli della Legge, deve scendere per le vie della città, mesta sfilata alle prime luci dell’alba. Ora che l’Aron è smontato ed è in attesa di essere collocato nel nuovo oratorio, è sicuramente il momento più adatto per pensare ad un restauro. Nella scheda che accompagna la fotografia del l’Aron di Urbino in Gardens and Ghettos, il catalogo di arte ebraica italiana curato dalla dott. Vivian Mann, direttrice del Jewish Museum, si legge «il legno era dapprima dipinto di un bel rosso caldo, poi, forse per festeggiare e ricordare una serie di decreti ducali favorevoli agli ebrei, fu di nuovo dipinto nel 1624 di un colore verdeazzurro: una scritta in ebraico copre una precedente e implora l’aiuto del Signore per la gente di Urbino» (16). È chiaro che la data ipotizzata dalla Mann va spostata di dieci anni esatti: non era una lieta occasione quella che indusse la comunità a restaurare l'Aron, bensì quella tristissima del trasferimento forzato nel recinto del ghetto. La stessa scritta beneaugurante, per tutta la gente di Urbino, fa pensare alle molte incertezze, derivanti dal mutato governo, che si prospettano per tutta la popolazione. Inoltre di editti, favorevoli agli ebrei, Francesco Maria II ne aveva emessi tantissimi nelle varie città del ducato durante il lungo periodo di regno e nessuno in particolare in quell’anno. Infine il trasferimento definitivo in ghetto si concluse il 13 dicembre 1633, per cui i lavori di restauro del sacro Aron si può ipotizzare tranquillamente siano stati ultimati nel 1634. Come si è visto, fu sostituito con quello attuale nella metà dell'800 e collocato nella stanza del Talmud Torà ove lo troviamo ancora in una nota spese del 28 agosto 1880 «pagate a G. Gueroli per restauro cornici e alle tre cuspidi dell’Aron vecchio L.8,50: a Ciccolini per Verniciatura del sud. Aron L. 7,70» (17). Nel 1906 la Comunità Israelitica di Urbino, che aveva dovuto affrontare forti spese per l’acquisto della parte della Sinagoga che era di proprietà dei frati di S. Francesco e per il rifacimento del tetto, deve reperire i fondi necessari al risanamento del bilancio. Effettua perciò la vendita, non senza rammarico, dell’antico Aron, votata dal Consiglio di amministrazione, avvallata dall’Ispettore dei Monumenti e Scavi Conte Castracane, approvata dal Sottoprefetto di Urbino. Il presidente della Comunità Cav. Placido Coen cede all’antiquario Napoleone Aglietti di Castiglion Fiorentino, l’Aron ha qodesh per la ragguardevole cifra di duemila e cinquecento lire (18). Al suo posto, nella stanza del Talmud Torà, fu collocato un armadio di abete pagato duecento lire.

L’accusa della profanazione dell’ostia in un dipinto del ‘400 e l’attività feneratizia in Urbino

C’è nel Palazzo Ducale di Urbino (la Galleria Nazionale delle Marche) un curioso dipinto su tavola: è diviso in sei quadri, il colore dominante è il rosso. Si tratta della famosa predella dipinta dal pittore fiorentino Paolo di Dono tra il 1467 e il 1468; su di essa era posta la grande pala dipinta poi dal fiammingo Giusto di Gand. Storie come questa, cioè di miracoli derivati da presunte profanazioni di ostie, risalgono alla fine del ‘200, e furono il motivo ispiratore di molti misteri, le sacre rappresentazioni del teatro popolare religioso medievale. In particolare, la storia illustrata nella predella si ispira al mistero parigino del 1290, raccontato nelle cronache di Giovanni Villani, sia pure con qualche variante. Scena prima: siamo all’interno di un banco di prestito ebraico. Lo si desume dallo scorpione dipinto sulla cappa del camino (lo scorpione usato come simbolo antiebraico dai Padri della Chiesa è presente in Urbino anche nella Crocifissione dell’Oratorio di San Giovanni). La vendita sacrilega avviene tra il gestore del banco e una donna che, a differenza di quanto narrato nella versione originale, riceve una borsa di denaro. Scena seconda: è evidente la derivazione teatrale della scena, con la parete che fa da quinta per dividere l’interno della casa dell’ebreo, con moglie e figli sconvolti, dall’esterno ove agiscono le guardie richiamate dal rivolo di sangue che esce dalla casa. Sul treppiedi poggia la padella da cui trabocca il sangue, secondo la nuova più recente versione del vescovo Antonino. Scena terza: con una solenne processione l’ostia è ricondotta sull’altare da un personaggio che indossa un ricco manto e la tiara. Forse è lo stesso Papa Bonifacio VIII che nel 1295 fece erigere a Parigi una cappella votiva dedicata all’evento miracoloso. Scena quarta: è l’impiccagione della donna rea di aver venduto l’ostia, ma la presenza dell’angelo fa pensare ad una possibilità di perdono. Scena quinta: soldati armati di picche e spade sorvegliano un rogo, tra le fiamme l’ebreo con la moglie e i figli piccolissimi. Scena sesta: angeli e demoni si contendono l’anima della donna morta impiccata. Il fanatismo popolare si è accanito sulle figure dei demoni che appaiono ricoperte di graffi.

È un po’ come i cartelloni divisi in riquadri che i cantastorie presentavano nelle piazze, illustrandoli con il canto: erano storie cruente che affascinavano gli ascoltatori. L’immagine fa da supporto alla storia cantata. Qui però la storia è predicata in chiesa, assume perciò il valore di una verità indiscussa, suscita emozioni profonde, accende gli animi, non solo di ardore religioso, ma anche di odio verso gli ebrei, prestatori e non. La loro presenza è indicata come causa dell’ira divina e quindi dei mali che affliggono i popoli. Per questo tipo di pubblicità negativa, che oggi in TV costerebbe milioni, la Confraternita del Corpus Domini, committente dell’opera, non ha neppure dovuto sostenere grandi spese. Infatti quando Paolo Uccello, ormai settantenne, giunse in Urbino non era considerato al pari dei grandi del suo tempo poiché, a causa del suo continuo ostinato impegno negli studi della prospettiva, era fortemente criticato. Per questo forse riceve dalla Confraternita non solo un compenso minimo (21 bolognini al mese, quando Mastro Ghignaldo ne prende 18 per «un paro» di scarpe), ma ne saranno via via detratte le spese che la Confraternita paga per lui, anche quelle più irrisorie. Per citarne alcune, al 24 settembre 1467: «4 bolognini per sistemare la stanza di Paolo e una corda nuova per il pozzo»; al 17 ottobre: «1 bolognino per un fascio di paglia fresca per il letto di lui»; e poi «6 per un bigonzo d’uva e uno per la carta reale alle finestre ...»; e nel gennaio 1468 «a Gaspare del Buffa per pagno scarlattino, 19 bolognini per un giupino per mastro Paolo» (19). Come si può vedere «Mastro Paolo depintore non può neppure pagarsi le spese personali: provvede la Confraternita che però sul retro del foglio tira le somme e le detrae dal mensile. Non c’è da meravigliarsi se, trovandosi al mercato, non ha un grosso per comprare un «monachino rosso», tanto che tornando a casa, se lo dipinge nella propria stanza su un tenero ramo di melo, fra gli altri uccelli che vi aveva dipinto. Per questo era chiamato Paolo Uccello. Il pittore dunque è povero, non ha potere decisionale sul soggetto da dipingere, per questo è attribuibile al committente il carattere fortemente antiebraico, anzi una particolare ferocia nella condanna non solo dell’ebreo, ma dell’intera famiglia, compresi i due bambini. Infatti solitamente avveniva che nei casi di accusa di profanazione o di omicidio rituale era sì perseguitata l’intera comunità ebraica, ma sul rogo finivano il presunto responsabile e i vecchi più rappresentativi della comunità. Ma la scena doveva colpire. Così come particolarmente cruenta è la raffigurazione della padella con l’ostia candida che galleggia ben visibile, tra il sangue che trabocca ed esce fin sulla strada. Nulla è lasciato all’immaginazione. Infatti nella sacra rappresentazione, così come era diffusa nella seconda metà del ‘400, l’ostia era messa in una pentola di acqua bollente; qui invece ci si ispira alla versione attualissima del vescovo di Firenze San Antonino, perchè altrimenti l’ostia non sarebbe stata abbastanza visibile e quindi impressionante. Campagne diffamatorie antiebraiche ce n’erano sempre state, ma vanno ricercate le cause di questo improvviso acuirsi, proprio nel ducato dei Montefeltro, che da secoli vantava una pacifica convivenza. La predella serviva da supporto alla predicazione dei Frati Minori dell’Osservanza. Questo ordine si era costituito nel 1368 distaccandosi dal ramo principale francescano, e si era per così dire specializzato nella predicazione, soprattutto in occasione della Pasqua, quando durante la Quaresima si alternavano, richiestissimi dai parroci, predicatori particolarmente infervorati come Giovanni da Capistrano, Fra Domenico da Leonessa o Bernardino da Feltre .... uno stuolo di discepoli di Fra Bernardino da Siena. Per mezzo secolo le prediche di quest’ultimo furono seguite, attese, ascoltate, dal popolo entusiasta: inveiva contro il lusso della Chiesa (che per ben due volte lo accusò di eresia, per poi santificarlo dopo morto) e soprattutto contro gli ebrei, ritenendo che la miseria del popolo derivasse non già da chi gli toglieva denaro con imposte e decime, bensì da chi glielo forniva a prestito. Quindi era necessario togliere agli ebrei le condotte feneratizie (usuraie) e sostituirle con forme di prestito gratuito che potessero sopperire alle necessità del popolo minuto. Nascono così, un po’ dovunque, i Monti di Pietà; in Urbino nel 1468, a firma della Duchessa Battista Sforza, sotto gli auspici di Fra Domenico da Leonessa e per volontà della Confraternita che con un tempismo degno della più moderna agenzia pubblicitaria fa “uscire” la predella. Però i Monti di Pietà, così come vengono ideati, falliscono presto (troviamo Monti di II e persino di III o IV erezione). Il prestito, con pegni poverissimi, è sì senza interesse, ma minimo, appena sufficiente per sopperire ai bisogni più urgenti, a volte per una pagnotta di pane. Lo statuto precisa che non può essere usato per attività commerciali o per migliorare le condizioni di vita. Ne deriva che commercianti, artigiani o lo stesso Signore e il Comune continuano a ricorrere al prestito ebraico, anzi i Comuni alzano o abbassano a loro arbitrio il tasso di interesse o lo annullano addirittura a svantaggio di altre categorie. Questo accadeva quando al Comune servivano prestiti per i quali non era in grado di corrispondere l’interesse pattuito e pertanto autorizzava un aumento dell’interesse a danno dei clienti del banco, effettuando così una specie di tassazione indiretta. Ciò non poteva non acuire l’odio verso gli ebrei specie da parte di quegli strati della popolazione che doveva ricorrere sempre più spesso al prestito per sopravvivere. Solo dopo la bolla di Papa Leone X del 1515 con la quale si rimuove il divieto di percepire interesse a favore dei Monti di Pietà, questi sono in grado di assolvere, con una certa continuità, la loro funzione di soccorso per i poveri. C’è ora da chiedersi come mai lo stesso Paolo Uccello che aveva così bene eseguito il suo lavoro e certamente soddisfatte le aspettative della Confraternita, non abbia completato egli stesso l’opera eseguendo anche la pala sovrastante. Eppure nel 1470 è ancora presso la Confraternita, se nella nota spese è segnato «Paulo dictus Uccellj de Fiorenza addì 23 de febraro fiorini 18 ... sono per una sua ragione». Insospettisce tanto mistero per una somma così ingente, mentre ogni altra spesa, anche la più irrisoria, è sempre giustificata. Forse un risarcimento per averlo sollevato dall’incarico di completare l’opera. Infatti già l’anno precedente Giovanni di Sante da Colbordolo aveva mostrato la grande tavola, già preparata da Paolo Uccello, a Piero del Borgo (della Francesca) e infine a Mastro Giusto di Gand, che poi eseguì il lavoro. Anzi, il Duca stesso dà in data «7 de marzo 1474, fiorini 15 d’oro contanti per detta fraternità per aiutorio de la spesa della tavola della fraternità». Forse Federico da Montefeltro, in quel momento pacifista anche a proposito della questione turca e della Crociata indetta da Sisto IV, ha cercato di sedare gli animi della Confraternita, contribuendo alla spesa, e degli ebrei, donando alla sinagoga (quella in via dei Merciari, oggi Via Veterani) lo splendido Aron che è oggi al Jewish Museum di New York, e soprattutto facendo ultimare l’opera da un altro artista, che porrà accanto al Duca stesso Isaac, dotto ebreo spagnolo magnus medicus convertito. L’insieme, pala e predella, offre con una grandiosa immagine, un’ulteriore celebrazione del Corpus Domini, nella predella l’ebreo sacrilego sul rogo, nella pala sovrastante, grazie alla*' conversione alla “vera fede” l’ebreo alla destra di Federico. A quell’insieme generazioni di urbinati hanno alzato gli occhi al termine dell’annuale processione del Corpus Domini. Naturalmente, con questo continuo bombardamento di immagini, la vita per gli ebrei del ducato comincia a mutare, anche se per tutto il ‘400 e il secolo successivo, i banchi ebraici continueranno a svolgere la loro funzione di veri e propri istituti bancari, con una concentrazione sempre maggiore a Pesaro, sede ormai preferita dalla corte (nel 1626 ci sono ancora otto banchi ad Urbino, e diciannove a Pesaro). Tuttavia il seme dell’odio era ormai gettato e tra gli strati più bassi della popolazione covava il malanimo, tanto che i bandi ducali in difesa degli ebrei e delle loro sostanze sono sempre più frequenti.

Ma perché gli ebrei prestavano denaro?

Lo stereotipo dell’ebreo usuraio, che con la mano ad artiglio stringe saldamente una borsa di denari, è un classico, dipinto sin troppo bene da Paolo di Dono. Quando a poco a poco gli ebrei furono esclusi da ogni attività e costretti al solo commercio della strazzeria e del denaro ben si sapeva che così facendo si creava una figura odiosa, invisa a tutti, poiché nulla tocca l’uomo come l’interesse. Che quella del prestito non fosse la loro attività preferita lo dimostra il fatto che, appena liberi di scegliere, come dopo la Rivoluzione Francese e più ancora con l’emancipazione dopo il 1860, quegli ebrei che erano economicamente in grado di farlo, frequentarono le università. Fiorirono letterati, scrittori, poeti e non solo medici come per il passato: di ebrei banchieri in tutta Europa se ne contavano ormai sulle dita di una mano. Fino a tutto il ‘200 non troviamo, per lo meno in Italia, ebrei prestatori, è lo stesso S. Tommaso che ne dà notizia. Nella loro terra erano stati pastori, poi nella diaspora, a causa dei continui spostamenti cui erano costretti, avevano esercitato quelle attività che permettevano di abbandonare un luogo senza subire gravi perdite: il commercio e l’artigianato. Grazie ai legami di parentela con coloro che abitavano lungo le coste del Mediterraneo verso Levante, aprirono la via al commercio delle spezie e dei tessuti, specie delle sete, attività in cui gli ebrei potevano partecipare direttamente fin dal primo stadio con la coltura del gelso, l’allevamento del baco da seta nonché della tessitura, fino alla confezione degli abiti. Questo naturalmente quando e dove erano loro permessi lunghi periodi di permanenza, cosa assai frequente nel medio evo. Federico II li aveva addirittura provvisti dell’esclusiva dell’arte serica per tutte le terre del Mezzogiorno. Altra attività era la tintura dei tessuti, arte appresa sia durante i secoli di convivenza, pacifica e fattiva, con gli arabi in Sicilia e sia dagli ebrei stessi provenienti dalla Grecia. Lavoravano e decoravano il cuoio, conciavano pelli, lavoravano e commerciavano in metalli preziosi, erano amanuensi, trascrittori instancabili di Bibbie e Talmud (20) e più tardi divennero stampatori. Molte di queste attività erano sconosciute o applicate empiricamente nelle nostre terre, fino all’arrivo degli ebrei dalla Sicilia (21). Dalla Spagna, nel ‘500, portarono l’arte della ceramica, che venne ad innestarsi su quella già esistente nella zona: figurano i nomi di Isaac Cohen, Isaac Azulaj e nel 1556 Moses Fano maiolicaro in Urbino (22). Gli Azulaj, in particolare, portarono il blu cobalto e il giallo delle azulejas spagnole. Tanti antichi mestieri venivano svolti in qualunque parte delle città, a contatto con i cristiani in mezzo ai quali vivevano liberamente, ma quando questi formarono le Corporazioni di Arti e Mestieri, tutte rigidamente religiose e sotto il patronato di un santo, gli ebrei ne furono ovviamente esclusi, nè era possibile esercitare al di fuori di esse. Disponevano però di denaro liquido, merce rara a quei tempi, e questo per due motivi ben precisi: l’obbligo religioso di lavorare sei giorni alla settimana, non avrebbe senso altrimenti la sacralità del riposo sabatico, permetteva di realizzare un certo guadagno e le limitazioni sulle proprietà, (in genere era permesso di possedere la casa, la bottega e l’orto e non sempre e non ovunque) impedivano di investirlo. Cominciarono così a prestare col consenso del IV Concilio Lateranense, anzi quella del prestito e del commercio degli stracci furono per lungo tempo le uniche attività permesse. Ufficialmente il prestito era proibito ai cristiani (a dire il vero la Mishnà lo vieta anche agli ebrei, ma in quel particolare momento storico era per essi l'unico sostentamento di vita), ma nonostante il divieto, le grandi banche dei prestatori toscani, come i Bardi, gli Acciaiuoli e i Peruzzi nonché lombardi e senesi continuarono a prestare, senza limitazione nei tassi non essendo questi sottoposti a controllo alcuno. Per i bisogni del popolo minuto o dei piccoli comuni si ricorreva ai banchi ebraici.

Funzionamento della “condotta”

Il prestatore era considerato quasi un pubblico ufficiale e pertanto aveva la condotta come il medico e il maestro. Così chiamata perché era lo stesso Comune, o il Signore, che conduceva all’interno della città un ebreo prestatore, la condotta era regolata da accordi stipulati e registrati negli atti notarili. Entrambe le parti erano tenute al rispetto dei capitoli contenuti nell’atto per cui lo stesso conte Guidantonio, nel 1433, allorché riceve la richiesta di due prestatori di Recanati, Sabbatuc cio e Gaio, di venire in Urbino per tenervi banco (23), risponderà che dovranno prima averne autorizzazione dall’attuale gestore del banco, Salomone di Isaia, discendente di quel maestro Daniele giunto in Urbino, da Viterbo, ai primi del ‘300, ad esercitarvi il prestito, dopo di che potranno venire ed essere trattati «ut cives», come tutti gli altri cittadini (24). Veniva innanzitutto stabilita la durata della condotta, solitamente di tre, cinque o dieci anni, era tacitamente permesso il protrarsi di un paio d’anni, poi venivano rinnovati i capitoli. Il prestatore si impegnava ad esercitare con entrambe le forme del prestito: su pegno e chirografico. Le clausole che regolavano il prestito su pegno prevedevano l’obbligo della restituzione del pegno alla scadenza, se riscattato; un addetto del Comune, il “massarolo dei pegni”, ritirava quelli non riscattati in tempo utile e li poneva all’incanto sulla pubblica piazza. Il ricavato, tolto quanto dovuto al prestatore, veniva versato nelle casse del Comune, poi, dopo la loro istituzione, in quelle dei Monti di Pietà. A Fano invece, rimborsata la vera sorte al prestatore e le spese al Comune, «quello che avanzava (andava) a quello che haveva impegnato» (25). Per la seconda forma del prestito andava steso un contratto chirografico, cioè uno scritto in cui erano annotati i termini dell’usura e firmato dalle parti. Si precisavano data di scadenza e relativo interesse, poiché questo variava secondo la durata. Era di circa un bolognino per ducato al mese (pari al 33% annuo) per i prestiti a brevissima scadenza che non superavano i tre mesi ed erano i più frequenti. Raramente arrivavano alla durata di un anno, in questo caso il tasso scendeva al 16 o anche al 12%, molto più rari i prestiti per periodi più lunghi. Spesso, già nella stipula del contratto per la concessione della condotta, era previsto il prestito gratuito al concedente, ad esempio nella vicina Fano i Malatesta fissano, nel 1464, a 500 ducati la somma da richiedere annualmente, e anni dopo la portano a 1000, il tutto ovviamente senza interessi. Viene anche fissata la tassa annua per la concessione del banco. I registri debbono essere tenuti in latino o in lingua volgare e non in ebraico, perché possano essere controllati in qualsiasi momento dai sindaci preposti al controllo dei banchi (26). Sempre nel contratto sono fissate le pene da applicarsi nel caso di mancato rispetto dei capitoli da parte del prestatore: una multa da pagarsi alla Camera Apostolica e restituzione del doppio di quanto indebitamente percepito. Naturalmente erano precisati anche i benefici concessi al prestatore: era dispensato dal portare il segno (una specie di rotella gialla di stoffa cucita sugli abiti), poteva portare con sè la propria famiglia e quelle degli impiegati del banco; costituendo così un primo nucleo, gli era riconosciuto il diritto di avere una sinagoga o comunque un oratorio, e non essere disturbato durante lo svolgimento dei riti, e persino di poter girare armato quando si trovava fuori le mura. Potevano abitare in qualunque parte della città (a dire il vero ciò in Urbino era permesso a tutti indistintamente, almeno sino alla costituzione del ghetto), potevano tenere servitù cristiana, cosa che verrà poi proibita, ed infine veniva loro garantita la protezione delle autorità, contro ogni violenza. Alla piccola comunità era concesso un pezzo di terreno per la sepoltura dei morti. Questi erano i Capitula, pressoché identici per ogni contratto, ma erano poi previste altre imposizioni, come si legge ella lettera che il Cardinale Legato invia nel 1447 agli ebrei di Urbino, Ancona, Pesaro, Fano, Cagli, Fossombrone e giù giù fino a Macerata, in cui si chiede la tassa speciale alla Camera Apostolica, chiamata la Taglia della Marca. Questo perché è il Papa che concede ai comuni ad esso sottoposti, come è precisato nella lettera, «il permesso che nella città potesse stare un ebreo banchiere per sovvenire i poveri della città nei loro bisogni imprestando denaro sopra i pegni». E questa formula si ripeterà in ogni atto, persino dopo la devoluzione del ducato alla Santa Sede: fra le altre grazie che le città del ducato chiedono ad Urbano VIII, una di esse, Cagli, domanda prima di ogni altra cosa che «nella città potesse stare un ebreo banchiere per sovvenire i poveri ecc. ecc.». La caratteristica di questi ebrei prestatori stava nel fatto che solitamente demandavano agli impiegati del banco, pur restandone responsabili, la cura degli affari: molto spesso erano medici o uomini di lettere. Quella della medicina infatti era l’unica delle arti liberali ad essi permessa, qui come altrove. Il prestatore è una persona colta e quindi ricercata specie in un’epoca come il Rinascimento, in cui la cultura era il vanto delle corti. Nei diari di Monaldo Attanagi si parla spesso di tre ebrei Manuel, Aronne e David come famigli del Duca Guidubaldo ad Urbania, frequentavano la corte ove erano trattati al pari degli altri. Dalla lettura dei documenti si delinea pertanto una figura ben diversa dallo stereotipo dell’ebreo usuraio cui le campagne antiebraiche, di allora e non solo di allora, ci hanno abituato. Spesso però i tanti privilegi riservati ad alcuni rischiavano di scatenare odi e gelosie che finivano per pesare sugli strati più poveri della piccola comunità. Infatti era sempre più diffusa l’abitudine, tra l’alto clero e i nobili, di ricorrere alle cure di un medico ebreo, forse seguendo l’esempio dei papi che per secoli scelsero il loro archiatra tra i più famosi medici ebrei del tempo. Nel 1470 Joan Lang, medico, fomenta una congiura di colleghi tedeschi rinnovando l’accusa di profanazione di ostie e di omicidio rituale, sostenendo che persino Pico della Mirandola, massima autorità in fatto di intelligenza, era convinto che gli ebrei usassero tali pratiche. Quando si seppe che Pico, appassionato cultore di studi ebraici, ospitava nella sua casa, con uno stipendio fisso, un famoso rabbino, l’accusa cadde nel ridicolo. Va detto che tutti i papi, per tutto il medioevo e fino alla metà del ‘500, cercarono sempre di difenderli da simili accuse, in particolar modo Innocenzo IV con il suo «nessuno ardisca accusare gli ebrei...» e più ancora Martino V che li aveva presi sotto la sua particolare protezione (27) schierandosi contro le virulente prediche dei frati minori, proprio per i tumulti popolari che queste suscitavano e per la loro tagliente azione conversionistica. Nel 1633, con il passaggio allo Stato della Chiesa, tutti gli ebrei, sparsi in tutte le città del ducato, saranno concentrati nei ghetti di Urbino, Pesaro e Senigallia e l’esercizio del prestito, proibito. Tuttavia, neppure un anno dopo, e Cagli come si è visto al momento stesso della devoluzione, ogni città inoltrerà una supplica al Papa affinché, come scrive al Legato pontificio Mattei il Comune di Fossombrone nell’agosto 1635, «due Banchieri Hebrei a soddisfazione e gusto dell’istessa Città e Consiglio, possino venire a stanziare per tre anni, per sostenimento dei poveri e dell’Arte della Lana ...» (28). Gli eredi di Jacob da Camerino e Flaminio da Porto, già prestatori da generazioni a Fossombrone, costretti da appena un anno a ritirarsi nel ghetto di Urbino, e lì sistematisi non senza grosse spese nelle case loro assegnate, pazientemente, non sappiamo quanto, riprendono le loro cose e tornano a Fossombrone ad esercitare quello che oggi è definito un servizio sociale. Dopo la demolizione della Chiesa del Corpus Domini, la predella rimase per oltre un secolo dimenticata nelle soffitte del Collegio dei Nobili. Recuperata dal Direttore del Collegio stesso nella metà del 1800, fu fatta restaurare e rimase in mano a privati fino a quando venne allestita la Galleria Nazionale delle Marche presso il Palazzo Ducale di Urbino.

Breve storia del ghetto di Urbino

Nei primi anni del ‘600 accaddero in Urbino due fausti eventi che molto rallegrarono gli ebrei del Ducato. A dire il vero il primo, la nascita di Federico Ubaldo, 16 maggio 1605, avvenne a Pesaro ma era pur sempre il sospirato erede dei Signori di Urbino, l’unico che potesse garantire agli ebrei, ed agli altri sudditi, la certezza del protrarsi del governo ducale. Quel giorno Francesco Maria II Della Rovere, dismessa la consueta mestizia, affacciatosi al balconcino che al tempo ornava l’angolo del Palazzo Ducale di Pesaro, lo mostra nudo, forse più che per orgoglio paterno perché si vedesse che era maschio e il popolo la smettesse una buona volta di rammentargli che, morto lui «tutta la robba andava ai preti». Il tripudio del popolino fu tale che a Fossombrone bruciarono una scuola, a Cagli le carte della cancelleria criminale e a Pesaro furono coscienziosamente saccheggiate la sinagoga e le case degli ebrei, ma un tempo le masse avevano pochi divertimenti. Ad Urbino non sappiamo di atti vandalici, e si decise invece la costruzione della chiesa di S. Francesco di Paola per sciogliere il voto, ora che il sospirato erede era finalmente nato (29). Quanto al Duca, egli pensa bene di conferire un diploma di nobiltà ad Elisabetta Montani Pini per aver allattato l’augusto rampollo. Per la sua tarda età e per neutralizzare eventuali mire papaline, il Duca crea un Consiglio di otto persone, una per ciascuna delle principali città del Ducato, per assumere l’eventuale reggenza durante la minore età di Federichino «per giudicare le cause, sentire gli aggravii dei Popoli, e casi che potessero occorrere alla giornata, e principalmente in materia degli Ebrei favoriti con ampi Privilegi dal Signor Duca» (30). Più ancora si rallegrano gli ebrei, nel 1621, per le nozze del giovanissimo principe con Claudia De’ Medici, figlia di quel Ferdinando I, autore della Livornina (31), una legge ad essi assai favorevole. Quando il corteo nuziale entra in città, attraversa la porta di Valbona fatta erigere per quell’evento, così come non si contano gli apparati allestiti in ogni dove, gli ebrei recano in dono «un bacile, saliera, cucchiaro e forcina d’argento». Ma appena due anni dopo la situazione precipita, con la morte di Federico Ubaldo. Anche se il giovane principe dimostra, abbastanza precocemente, di essere tutt’altro che all’altezza del compito che lo attende, tuttavia la notizia della sua morte, tragica, improvvisa e senza eredi maschi, riempie tutti di sgomento. Solo il vecchio Duca accoglie la notizia «con animo più di Filosofo, che di Padre, mostrando fortezza e di conoscere la mano di Dio, che dà e toglie le Vite, e gli Stati secondo il suo volere» (32). Sollecitato più volte dal papa, Francesco Maria II firma il 4 novembre dello stesso anno, l’atto di devoluzione del Ducato alla Santa Sede da effettuarsi alla sua morte. Sempre più spesso preti zelanti e alti prelati si recano presso la corte di Casteldurante per spiare le condizioni di salute del Duca, per poi riferirne all’impaziente pontefice ma, a volte, proprio quando sembrava che «fosse spedito, Sua Altezza, presi alcuni bocconi, per la sua complessione gagliarda, era migliorato con indicibile allegrezza degli Ebrei, che havevano nelle sinagoghe loro messe le orazioni e digiunato a pane e acqua e fatte le Quarantore come i Cristiani...» (33). È facile immaginare in quale stato d’animo vivessero le comunità ebraiche del Ducato, tanto più che era un susseguirsi di notizie dei vari ghetti sorti in tante città italiane via via che queste finivano sotto l’influenza dalla Chiesa o direttamente in mano ad essa. Ma l’età avanzata del Duca toglieva ogni illusione in proposito. Molti ebrei cominciarono a prepararsi a partire, soprattutto per Mantova. Erano stati in Urbino per oltre tre secoli, se ne distaccano con dolore portando Urbino nel cognome; altri resteranno per quattro secoli ancora, sfatando la leggenda che vuole l’ebreo, per vocazione, errante. Il 28 aprile 1631 Francesco Maria II Della Rovere, sesto e ultimo duca di Urbino, muore dopo 57 anni di regno. Dopo appena quattordici giorni, Urbano VIII annette il Ducato allo Stato della Chiesa. Urbino capitale, già da tempo abbandonata dalla Corte, si avvia rapidamente alla decadenza e quindi all’impoverimento e, almeno in questo, cristiani ed ebrei furono veramente fratelli. Il Duca stesso, negli ultimi decenni, aveva provveduto ad abbassare la tassa sugli ebrei che passa dai 1400 ducati annui del 1580 ai 1200 nei primi del ‘600. Dopo un lieve aumento nel 1622, forse si era largheggiato troppo per il matrimonio di Federichino, essa è di nuovo ridotta a 1059 ducati nel 1626. Le condizioni dell’ Universitas Hebreorum civitatis Urbini vanno via via peggiorando anche sotto l’aspetto demografico: nel ‘400 contava circa cinquecento anime, ma molti si erano trasferiti ad Ancona nel 1547, altri a Pesaro per seguire la corte, i più lasciarono Urbino dopo la morte del Duca. Scendono così a poco più di cento “bocche”, a Pesaro invece vivevano 76 famiglie, a Senigallia 40, a Fossombrone 25, e molte altre a Cagli, Orciano, Mondolfo, Mondavio, Pergola e Sant’Angelo in Vado (34). Tutte queste famiglie saranno ben presto costrette a lasciare i loro paesi per concentrarsi a Pesaro, Senigallia e Urbino, città in cui sorgeranno i ghetti. Era questo un antico desiderio della Chiesa di Roma. Da quando nel 1555 era stato eletto papa il cardinale Carafa, Paolo IV, che aveva chiuso in ghetto gli ebrei romani, numerosi erano stati gli inviti dei vari papi perché anche i duchi di Urbino erigessero ghetti nelle loro terre. Guidubaldo II, dall’umore mutevole, emanava di tanto in tanto editti in proposito, ma gli ebrei continuarono ad abitare indisturbati in tutta la città, sia pure con una maggiore concentrazione nelle Quadre S. Croce e Pusterula attorno alla vecchia sinagoga. Per ghetto si intende un quartiere, nella città, chiuso da portoni (in genere dal numero delle porte si classifica l’importanza dei ghetti), portoni che venivano chiusi la sera, all’avema ria, e riaperti la mattina. In Urbino i portoni erano tre e ad aprirli e a chiuderli pensava «Gio. Antonio, portinaro di Valbona». Il primo ghetto ad avere questo nome fu quello di Venezia nel 1516; era nella zona della nuova fonderia che i veneziani chiamavano del getto novo. Gli ebrei, per lo più aschenaziti, scesi dalla Germania con l’incalzare dei barbari, non avendo nella pronuncia il suono dolce della ge, lo pronunciarono ghetto e tale nome rimase, e appena divenuta insufficiente quella zona, fu loro concessa quella del getto vecchio che divenne Ghetto Vecchio. L’idea piacque al Cardinal Carafa che, divenuto papa, lo istituì a Roma nel 1555. In realtà il primo luogo di segregazione, anche se ovviamente non appare ancora il nome ghetto, lo troviamo in Ancona e risale nientemeno che al 1427, e la città non faceva ancora parte dello Stato della Chiesa. A istituirlo fu il Consiglio della Città ed anzi, quando questa entrò a far parte dello Stato Pontificio gli ebrei levantini vi godettero di molti privilegi, salvo subire di tanto in tanto la confisca dei beni o finire sul rogo, ma questa è un’altra storia. Nato come luogo di segregazione e quindi di netta separazione tra cristiani ed ebrei, nel timore che dalla convivenza nascessero anche stima ed amicizia o, peggio, amore e soprattutto perché i popoli si abituassero a considerare gli ebrei come una specie di paria da evitare e perché gli ebrei stessi cercassero di uscirne convertendosi al cristianesimo, il ghetto sortì invece l’effetto contrario. Nella segregazione la fede e la solidarietà ne uscirono rafforzate e soprattutto le tradizioni, non contaminate dalla frequentazione di quelle degli altri, rimasero intatte per secoli, come se il tempo si fosse fermato. E inoltre, nell’isolamento, non trovarono altro svago che lo studio e la riflessione; per questo forse una storiella yiddish (35) dice che è ebreo colui che ad una domanda risponde con un’altra domanda o che là dove sono due ebrei che si scambiano le proprie idee alla fine ne sarà nata una terza.

Ora che Urbino è passata alla Chiesa nulla può più ostacolare la realizzazione dell’antico sogno di Roma, ma se si attende ancora due anni è solo perché, prima di procedere all'inventario degli ebrei, è più urgente procedere a quello dei codici della preziosa libreria di Federico (36).

Si arriva dunque al primo agosto 1633 e in Consiglio Comunale «convocato al suono della campana grossa» viene letta una lettera con la quale il Vice Legato Mattei ordina che si venga al «totale stabilimento del ghetto e che perciò il Consiglio per voti segreti dichiari il luogo che stima più a proposito» (37). Fu senza dubbio una seduta tanto lunga e laboriosa quanto inutile. Viene letta infatti una relazione dettagliata sui luoghi presi in esame, poi si passa alla votazione segreta: viene prima pallottato il «sito di Valbona dietro la Casa delli Sig. Giunchi (ove poi sorse il ghetto) e aperte le bossole in quella del sì furono palle n. 9 e in quella del no 14 (qualcuno evidentemente non era stato ai patti); fu poi pallottato il sito sotto Santa Margherita ... nella bossola del sì vi furono palle n. 9 e in quella del no 14; fu pallottato il sito dei tre vicoli nell’Evagine cioè quello del Sig. F.co Rosa, del Sig. F.co Fazzini, e l’altro di sotto, onde aperte le bossole in quella del sì, vi furono palle n. 9 e in quella del no 14; fu pallottato il sito del Gioco della Palla dietro i Fiancali, aperta la bossola nel sì furono palle n. 4 e nel no palle 18; fu pallottato il Vicolo e luogo dove sta il Sig. Conte Odasi (38), palle 18 per il sì e palle n. 7 per il no». Questa era senza dubbio la soluzione più logica dato che lì si trovavano già la sinagoga e la maggior parte delle case degli ebrei, ma in data 25 settembre il notaio Francesco Scudacchi (39), sino ad allora impegnato nell’inventario della biblioteca ducale, inizia le pratiche relative all’erezione del ghetto e comunica che il luogo prescelto è dietro Valbona, ignorando la laboriosa delibera dato che era proprio il luogo che il Consiglio aveva bocciato per primo. Nè la questione era stata trattata in altre sedute tra il primo agosto e il settembre, per cui si può ipotizzare che la famiglia Giunchi, proprietaria di numerose case in Valbona e Via Stretta, abbia cercato di assicurarsi un affare che si prospettava vantaggioso: lasciare che il Comune sfrattasse i vecchi inquilini per affittare agli ebrei i quali, qualunque fosse stato l’importo dell’affitto, non avrebbero avuto comunque possibilità di scelta. Aveva cercato in un primo momento di raggiungere lo scopo sfruttando la parentela acquisita con il Conte Palma, membro influente del Consiglio dei quaranta, poi, visto il risultato della pallottazione, si sarà certamente rivolta più in alto. E fu la fortuna dei Giunchi e del Palma.

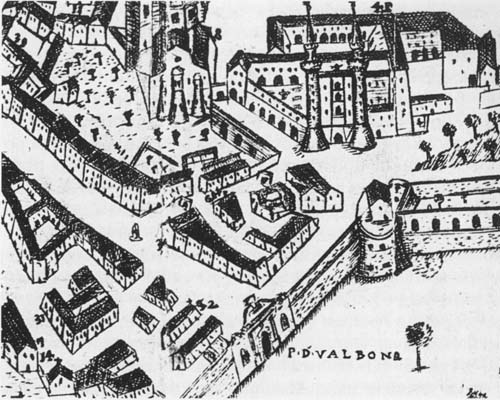

Forse sono solo illazioni, ma le case dei Giunchi, cinque per l’esattezza, furono tutte affittate a banchieri (40); si può immaginare a quale prezzo dato che in un bando, presente nello stesso atto, è chiaramente detto che nel fissare «il nolo delle case che dovranno habitare i cristiani, non si tenga in alcun conto quello che si paga dagli Hebrei». Poiché Palazzo Giunchi (al n. 89 di Valbona) era occupato dagli stessi proprietari al piano nobile, è ovvio che ai suddetti banchieri, oltre a tre «case piccole» era stato assegnato il secondo piano, che si affaccia anche su via Stretta. Dal n. 24 di detta via esso era accessibile grazie ad una stretta scala esistente fino ai primi del ‘900 e demolita per far posto ad un cucinotto al primo piano e ad un camino al secondo. Quanto al Conte Diego Palma, questi pensa bene di costruire il cavalcavia su Via delle Stallacce, ufficialmente per assistere alle funzioni nella nuova chiesa di S. Francesco di Paola e quale indennizzo per la luce venuta a mancare nelle sue stanze con la costruzione della chiesa (41), ma in realtà dopo poco, salvate le apparenze, affitta inizialmente la sola parte sulle Stallacce, poi tutto il palazzo sito in Via Mazzini 63, al banchiere Leone Guglielmi, e si trasferisce a Palazzo Galli che diventa da allora Palazzo Palma (al n. 36 di Valbona). La presenza del cavalcavia era determinante in quanto un ebreo non avrebbe potuto abitare fuori del recinto del ghetto, nè avrebbe potuto raggiungere la sinagoga per le funzioni serali poiché i portoni venivano serrati all’avemaria. Attraverso il cavalcavia, che dal secondo piano della casa usciva non su S. Francesco bensì nella scala della prima casa del ghetto, poteva scendere tranquillamente sino davanti alla sinagoga anche, volendo, senza uscire in strada dato che tutte le case del ghetto erano collegate tra loro. Era, questa, una caratteristica comune a tutti i ghetti, per meglio proteggersi dalle scorrerie durante le ore del giorno, quando i portoni erano aperti. Non sempre infatti il popolino che affollava le vie del ghetto vi si recava per far compere nelle botteghe dei merciari ebrei, molto spesso bastava una predica particolarmente infervorata o un felice evento da festeggiare perchè botteghe, sinagoga e soprattutto i pegni custoditi nei banchi, fossero razziati nel corso di improvvisi tumulti. Ad Urbino però non fu mai versato del sangue come nella vicina Senigallia ove nel 1799 decine di ebrei furono feriti e tredici barbaramente uccisi dalla folla, dopo che tutto il ghetto fu depredato. In quell’anno anche a Pesaro ci furono tumulti ed anche ad Urbino, ma qui la gente sapeva bene che non c’era molto da rubare nel ghetto, ove non era certo ben chiaro il concetto di ricchezza dal momento che usavano il proverbio «se ci avess li quadrin de Rosciìld, vorria mangia ‘na melarancia al giorn». Il notaio Scudacchi, dunque, incontra nella vecchia sinagoga i capi famiglia ebrei di Urbino convocati da Michelangelo Trombetta (a poco a poco il mestiere di banditore diventerà cognome), e quelli di Fossombrone, Cagli, S. Lorenzo, Pergola, S. Angelo, Mondolfo, Orciano e Mondavio, tutti avvisati dai Trombetta locali. Verranno edotti dettagliatamente sulle cose da fare e i termini da rispettare, ma sarebbe qui troppo lungo elencarli tutti (42). Viene immediatamente fatto l’elenco degli ebrei, compresi quelli degli altri paesi che dovranno trasferirsi nel costruendo ghetto, annotato il numero delle bocche di ciascuna famiglia, professione e scelta dei rappresentanti: tre fra quelli di Urbino e tre fra quelli venuti da fuori. In tre giorni dovranno scegliere le case, raccogliere il denaro per erigere, a loro spese, i muri per serrare alcuni vicoli, e fare gli archi per i tre portoni previsti. Uno dovrà essere costruito all’inizio della principale via del ghetto, oggi Via Stretta, proprio vicino alle mura della città, un secondo in cima a Via delle Stallacce, sotto i contrafforti del Duomo (Corso Garibaldi venne aperto solo nella meta dell’800) e un terzo poco più su del cavalcavia che, come abbiamo visto, è di pochi anni più tardi. Naturalmente vanno prontamente vendute le case che gli ebrei hanno, sparse nella città. Nè si può dire che il Vice Legato Mattei fosse più tenero con i cristiani «che habitano le case destinate al Ghetto, che le lascino libere et espedite nel termine di giorni quindici, sotto pena ... di scudi cento». In compenso per questi stabilisce una specie di equo canone ordinando che chi «abbia case d’affittare non possa del nolo chiederne più di quello che li Padroni ne ricevettero un anno fa...». Ma per gli ebrei nuove nubi si profilano all’orizzonte. Il 29 ottobre il notaio Scudacchi torna nella sinagoga «al suono dell’avemaria, dove stavano radunati tutti gli Hebrei ai loro uffizi (preghiere)» ai quali disse «che nel termine di dieci giorni prossimi debbano essere andati ad abitare in Ghetto ... e ... sotto pena di 100 scudi da applicarsi al solito». E ancora: il 5 novembre il Vice Legato Mattei scrive «S’intende (si apprende) che gli Hebrei in questa città si servono nelle loro occorrenze di ostetrici e balie cristiane, il che ... non si deve ne permettere, ne tollerare». Pertanto ordina di proibirlo sotto la stessa pena e cioè 100 scudi così ripartiti: 50 alla Camera Apostolica, 25 all’esecutore e 25, sembra incredibile di vederlo scritto in un pubblico atto, al delatore. La stessa cosa dicasi per l’obbligo, mai imposto veramente dai duchi, di portare il segno giallo sia in città che fuori: una vera manna per i delatori. Sette giorni dopo l’instancabile notaio, col suo fascio di carte che si fa ogni giorno più pesante, torna nella vecchia sinagoga, e fa presente che nel «termine di giorni tre debbono aver eletto e deputato in Ghetto il luogo da fabbricarsi la Sinagoga, altrimenti non obedendo ... se li mette un gravame d’uno scudo al giorno per ciascheduna persona sin tanto che averanno fatto detta deputazione ...». Il luogo prescelto è quello dove essa si trova attualmente, come si può vedere raffrontando tra loro l’acquerello del Mingucci del 1626 ove al suo posto sono disegnate alcune piccole casette, e un’acquafòrte dei fratelli Scoto del 1638 ove è chiaramente visibile un unico edificio massiccio con quattro finestre: quella di sinistra del matroneo, le altre tre della sala del tempio. Infatti anche nel manoscritto di Del Vecchio sono disegnate le tre vetrate della sala.

|

|

Tuttavia non è pensabile che tale ristrutturazione possa essere stata eseguita in tempi brevissimi, per cui in un primo momento la sinagoga fu allestita in una sala del piano nobile di Palazzo Giunchi, nella parte che si affaccia sul ghetto. Al n. 24 di via Stretta ci sono tuttora tre ampie sale, usate allo stesso scopo dal 1851 al 1857, durante i lavori di rifacimento della sinagoga, «come già in passato» è scritto nei registri della Comunità israelitica. Nella prima di queste sale, che ha un alto soffitto con ventiquattro vele sorrette da eleganti capitelli, fu certamente collocato l’antico Aron portato dalla sinagoga di via dei Merciari e lì restaurato. Anche le botteghe che per secoli avevano tenute in ogni parte della città dovranno «nel termine di giorni 8 aver dismesse, e portate in Ghetto, sotto la pena di 50 ducati e tre tratti di corda e contro a quelli che saranno disobbedienti ... un gravame di mezzo scudo al giorno». Il 13 dicembre 1633 il ghetto è fatto e il notaio scrive «...promettendo di essere taciti e contenti ... fatto in Urbino nella casa detta la sinagoga, sita nel Vicolo degli Ebrei». Non è facile crederli veramente “taciti e contenti”, questi ebrei, strappati ai loro paesi e alle loro case, costretti a chiudersi in ghetto, sostenendone essi stessi la spesa, suggellando questo nuovo sopruso col giuramento «more hebreorum». Non manca che una piccola spesa: i quattro scudi romani a colui che ogni sera chiude dall’esterno i tre portoni del ghetto; forse è lo stesso mastro Giovanni Antonio portinaro che sta nella piccola casa sopra la porta di Vaibona. Due anni dopo nel ghetto di Urbino c’è di nuovo movimento. Come si è visto, il Consiglio della Città di Fossombrone richiede due prestatori; è lo stesso Mattei che risponde alla richiesta scrivendo che «per poter godere della grazia fatta da N. S. (il Papa) a codesta città che due banchieri Hebrei a soddisfazione e gusto dell’istessa Città e Consiglio possano venire a stanziarvi per tre anni, Flaminio di Zaccaria de Porto e Moisè Beer con le loro famiglie, che paghino a mio arbitrio a codesto S. Monte per l’entratura scudi cinquanta ciascheduno ...» e aggiunge che «li sudetti dovranno obbligarsi a tenere anco una Bottega per uso Merceria». Ma l’anno successivo deceduto il Beer, si chiede che possano andare ad abitarvi i figli di Jacob hebreo da Camerino e si precisa che «non darà ai sudetti Hebrei alcuna molestia, mentre in una stanza della loro Casa et Habitatione eserciteranno i loro riti ne meno ad altri Hebrei che per transito si troveranno in cotesta città». Quindi i Camerino e i Da Porto vanno a Fossombrone, la sinagoga si trasferisce nella nuova sede, molti altri partono per città più sicure come Mantova, passata da poco ai liberalissimi duchi Gonzaga Nevers, ove già avevano mandato i loro beni durante gli ultimi mesi di malattia del Duca. Molte case nel ghetto rimangono sfitte, ma il nolo va ugualmente pagato perché comprese nel recinto del ghetto. Il danno economico che ne deriva è notevole per l’amministrazione della comunità che deve sostenerne l’onere. Viene quindi fatta domanda di «scortare il ghetto» e se ne parla nel Consiglio comunale del 21 marzo 1638 e si decide che «si scorti col levare agli Hebrei le case che hanno sul borgo di Valbona per levarli la vista che hanno della chiesa di San Gregorio e, specialmente come nemici di Dio, non habbiano d’haver la vista del SS. Sacramento in occasione di Comunioni che vanno agli infermi...» (43). Non se ne fece nulla poiché le tre case figurano nei registri della comunità sino ai primi del ‘900. Così come non si fece nulla della decisione di spostare il mercato al mercoledì; è lo stesso Arcivescovo che lo chiede perché «non può tollerare con buona coscienza, che nel giorno di Sabato si faccia mercato mentre in tal giorno cade festa di precetto» ed anche il gonfaloniere ribadisce che il Mercoledì «è giorno molto a proposito, a beneficio dell’Università degli Hebrei, ... per dare comodità ai sudetti in detto giorno di negoziare i loro interessi e acciò maggiormente habbino occasione di poterci aiutare e continuare à stare nella città». Ma il Consiglio vuole chiaramente sostenere gli interessi degli altri mercanti cui non par vero che di Sabato gli ebrei non possono lavorare e tanto meno toccar denaro, per cui «... dopo un lungo discorso fu resoluto, à viva voce, che si veda se S. Em.za, con alcune raggioni ... vuole quitarsi e permettere che si continui al solito in proposito al mercato, e quando non resti quieto, che si scriva à Roma per ottenere la facultà da N. S. (il Papa)» (44). Quindi l’impossibilità di svolgere le attività commerciali proprio nel giorno di mercato e soprattutto l’alto costo degli affitti di case vuote in numero sempre maggiore, nonché la tassa annua in scudi romani da inviarsi a Roma per la Casa dei Catecumeni (gli ebrei convertiti), porteranno ad uno stato di vera indigenza l’amministrazione della Comunità ebraica urbinate. Quest’ultima tassa fu certamente quella che pagarono con maggior amarezza: non solo dovevano sorvegliare i loro piccoli perché non fossero battezzati di nascosto e quindi strappati alle famiglie, o dovevano assistere alle prediche conversioniste nella vicina chiesa di S. Francesco di Paola, pagando essi stessi i predicatori, ma dovevano versare anche una tassa per il sostentamento degli ebrei convertiti, più o meno spontaneamente, a Roma. Va detto però che in questo periodo, il suo declino coincide con quello dell’intera città. Di notevole aiuto furono i provvedimenti presi di tanto in tanto da papi in certe cose più miti e comprensivi come Pio IV, sia per attenuare le feroci disposizioni del suo predecessore Paolo IV e sia per impedire che i cristiani, proprietari di case nel ghetto, si avvalessero della loro posizione privilegiata chiedendo ai loro inquilini ebrei, per loro sventura inamovibili, pigioni sempre più elevate. Stabiliva infatti che da quel momento, era il 1562 ma resterà valido per tutto il tempo dei ghetti, il canone d’affitto dovesse restare inalterato. Con ciò si veniva a creare lo jus-gazzagà (diritto di possesso) in base al quale si dava agli ebrei, con la formula «finché duri il ghetto e la sinagoga» un dominio di cosa stabile che poteva essere data in dote, venduta, permutata o ipotecata. Duecento anni dopo un altro papa, Benedetto XIV, prese a cuore le sorti dei ghetti dell’ex ducato: istituì una tassa, sulla rendita della fiera di Senigallia a loro favore. Detta rendita era così ripartita: 5/8 a Senigallia, 2/8 ad Urbino e 1/8 a Pesaro. Al momento della sua costituzione il ghetto contava 369 anime, compresi gli ebrei venuti da fuori, in tutto 64 famiglie. Se contiamo i lumi appesi al soffitto della sinagoga nel disegno del rabbino Del Vecchio, sono esattamente 64: era infatti usanza che ogni famiglia alimentasse la propria lampada. Inoltre, essendo state riunite in Urbino intere comunità dei centri vicini, ben tre rabbini furono presenti contemporaneamente: Mosè da Porto proveniente da Sant’Angelo in Vado, Consolo di Raffaelle da Norcia, rabbino di Fossombrone e Jacobbe Moscati di Urbino la cui famiglia era presente in città già da molte generazioni. L’area del ghetto è ben visibile nella stampa a volo d’uccello del Luci del 1689: i tre portoni, il cavalcavia, le tre vie principali: Via delle Stallacce, quella sotto le Stallacce e via Stretta. A metà di quest’ultima esisteva una piazzetta, (quella attuale è il risultato abbastanza recente del crollo di un edificio annesso alla sinagoga stessa e mai rivendicato) collegata alla via sovrastante da una scalinata. Infatti se scendiamo da via delle Stallacce si nota ancora, sulla destra, una scala che scende per terminare contro la parete, chiusa, di un cortile. Si racconta che per quelle scale saliva, un giorno di dicembre, Pagnoccò; teneva in braccio un “gallinaccio” per le imminenti feste di Chanukkah (la festa delle luci, dura otto giorni), giunto in cima alla breve scala il volatile gli sfuggì di mano e prese a svolazzare verso la fine della via sotto le Stallacce. «Lì c’è il muro» pensava Pagnoccò per nulla preoccupato, ma aveva fatto male i suoi conti perché l’animale con un breve svolazzo vi salì e, aperte le ali, scomparve. Rapido, più di quanto potessero permettergli l’età e la neve già alta, tornò sui suoi passi, le scale non le vide neppure, attraversò la piazzetta, fece correndo l’ultimo tratto di Via Stretta, uscì dal portone giusto in tempo per vedere un signore avvolto nel suo pesante mantello che scendeva, serio, la via. Fattosi non poco coraggio, a lui chiese notizie, ma l’uomo scosse il capo con aria severa. E Pagnoccò, povero ebreuzzo del ghetto, non poteva permettersi di dubitare della parola di un signore cristiano, e restò lì a rimirare con aria sconsolata il manto di neve perfettamente intatto, rotto soltanto dalle orme di quell’uomo tra le cui braccia aveva trovato rifugio, si fa per dire, l’ignaro volatile. Per questo si dice ancora «En ha toccat i piéd per ter’, com ‘el gallnacc d’ Pagnoccò», quando qualcosa sparisce, ma non si può fare il nome del sospettato. Ora quella piazzetta non c’è più, al suo posto i frati di San Francesco fecero costruire una casa nel 1789 (al n. 27 di Via Stretta). Alla Comunità ebraica, con la popolazione ormai dimezzata, un’altra casa non serviva proprio, tuttavia doveva ugualmente pagarne il nolo dato che era nel recinto del ghetto; ne acquistò allora lo jus-gazzagà Moisè Israel Moscati (45), per il figlio Giacobbe, anche se abitavano già in gran parte di Palazzo Giunchi ove il posto certo non mancava. Al piano terra della nuova casa fu costruito il mikwé (bagno rituale) per la Comunità. I Signori Ontani, che acquistarono la casa ai primi del ‘900, raccontano che c’era una vasca quadrata, profonda, e numerosi gradini per scendervi dentro, infatti, essendo un bagno di purificazione, l’immersione deve essere totale. Ed è sempre a Mosé Israel Moscati che il “Governo del Dipartimento del Metauro e delle Due Sicilie” si rivolge il 5 aprile 1815, per poter ospitare un battaglione di truppe napoletane, non avendo disponibile la somma necessaria di 400 scudi romani (46). Salendo nella via, all’altezza del n. 11, mezzo dentro e mezzo fuori dall’edificio, c’era un pozzo; vi attingevano acqua quasi tutti gli abitanti del ghetto, per lo meno coloro che non lo avevano in casa. Nella stessa via, al n. 15, c’era, fino a neppure tre anni fa, una casetta rimasta intatta, come doveva essere nel ‘600 al momento della erezione del ghetto (47). Era la casa dello sciattino (da schoket), cioè colui che uccide gli animali in modo che la carne risulti kasher (adatta, in regola con le regole alimentari ebraiche), questi svolgeva anche l’attività di sacrestano. L’ultimo della famiglia Perugia ad abitarvi fu Isacco (era già la fine dell’‘800), le cui figlie, maestre, accolsero nella loro scuola privata generazioni di urbinati, ebrei e non, come molti ancora ricordano. A quel tempo la famiglia si era già trasferita al n. 3 di via delle Stallacce e la nuova famiglia venuta ad abitare nella casetta dell’ex ghetto continua curiosamente a scannare e spennare, sia pure per famiglie cristiane, oche, polli e piccioni; era la famiglia di “Pastic” (48). Isacco dunque continuò l’attività di suo padre David, figlio di Emmanuel anch’egli sciattino e sacrestano dalla seconda metà del ‘700; avevano il possesso della casa in virtù dello jus-gazzagà. In una stanza separata del piccolo edificio ci fu un tempo, accessibile dalla casa accanto, un piccolo oratorio. Al piano terreno c’era la bottega, sulla pietra del piccolo davanzale «vendevano le carni cascirre» dicono i vecchi del luogo. Nel 1797, con l’arrivo dei francesi le porte del ghetto furono abbattute e bruciate, sulle ceneri fu piantato l’Albero della Libertà ma fu una gioia di breve durata poiché due anni dopo, ritiratisi i francesi, come si è visto, scoppiarono tumulti, le vie del ghetto furono invase, devastate e saccheggiate. Ma col ritorno dei francesi e la creazione del Regno d’Italia Urbino entra a far parte del Dipartimento del Metauro e al Rabbino Salomone Ancona giungono le stesse direttive indirizzate «Alli Sigg. Parochi del Comune di Urbino» e l’Aiutante Maggiore arruola nella Guardia Nazionale del Cantone di Urbino anche i giovani ebrei. Le lettere iniziano ora con «Ill.mo Sig. Maestro» e terminano con «...godo della sua stima ...». Sarebbe veramente un gran passo avanti sulla via dell’emancipazione se, caduto Napoleone, non si tornasse, con la restaurazione, al passato governo. Ovunque ritornano i ghetti, si rifanno i portoni, ma ad Urbino per dieci anni ancora l’Arcivescovo della città cercherà di rimandare tale triste evento nonostante le ripetute sollecitazioni del Papa. Ancora nel 1825 l’arcivescovo Ignazio Ranaldi invia attestati e testimonianze al Papa Leone XII in difesa degli ebrei della città. L’anno successivo certifica che «il ghetto di questa città è composto di cencinquantasei (156) individui, tra uomini e donne, come risulta dall’elenco presentato dal Maestro dell’Israelitica Università ... e che il portinaio cristiano addetto all’apertura e chiusura delle porte del ghetto ha di annuo emolumento scudi nove» (49). Sembra tornare tutto come prima, ma in realtà ora i cancelli sono solo ai due capi di Via Stretta, e gli ebrei abitano ormai quasi tutti fuori del ghetto. Ancora pochi anni e il portinaio finirà col dimenticarsi di chiudere i cancelli all’Avemaria.

Curiosità linguistiche del dialetto giudaico urbinate